„Die Weltraumfahrt birgt vielleicht die größte Anziehungskraft unserer komplizierten und aufgeteilten Welt… Gelingt hier [die Zusammenarbeit], dann gelingt sie vielleicht auch in anderen Bereichen unseres Lebens, in die sich der Mensch scheinbar hilflos und ausweglos verrannt hat. Alle, die sich mit Raumfahrt und Astronautik beschäftigen, erfasst ein Gefühl von Begeisterung und aufrichtigem Interesse: Schulkinder, die sie kennenlernen, Parlamentarier, die das Geld dafür bewilligen, die politisch Verantwortlichen in Ost und West, die die Beiträge ihrer Nationen zu ihrem Fortschritt loben, und schließlich Wissenschaftler und Ingenieure, die ihrer Verwirklichung die Bahn brechen.“ – Krafft Ehricke, 1957

Die tektonischen Verschiebungen, die sich derzeit in der Welt abspielen – die Ablehnung der Klimaagenda durch die Trump-Administration, das voraussichtliche Ende des Krieges in der Ukraine, der Aufstieg der BRICS und vieles mehr –, könnten dazu führen, dass geopolitische Konfrontationen der Geschichte angehören. Es wäre eine hoffnungsvolle Perspektive, wenn die Menschheit zusammen an großen gemeinsamen Projekten arbeiten würde, wie es die BRICS-Staaten vormachen, sei es in der Infrastruktur, der Trinkwasserversorgung, der Energieversorgung und einer guten Gesundheitsversorgung für alle. Vor allem aber steht die Menschheit vor großen Herausforderungen in der Weltraumforschung, etwa bei der Asteroidenabwehr oder bei der Erforschung neuer, effektiverer Raketenantriebe, um weiter in den Weltraum bis zur nächsten Galaxie vorzudringen. Denn wir Menschen müssen ins Universum hinaus, wir sind keine Erdenwesen, die Sonne wird eines fernen Tages erlöschen wie jeder andere Stern auch, und dann müssen wir vorbereitet sein.

Diese Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden. Das ist nicht unmöglich, im Gegenteil: Das Potential ist riesig. Wenn man sich vor Augen führt, wie hoch die Militärausgaben der großen Staaten sind, kann man sich vorstellen, wie ein echtes Crash-Programm für die Raumfahrt aussehen könnte, wenn unproduktive Rüstungsgelder für zukunftsweisende Mond- und Marsmissionen verwendet werden.

Die Diskrepanz zwischen den Verteidigungshaushalten und den Ausgaben der Weltraumorganisationen spricht Bände. Seit langem fehlt eine große Vision, eine Idee für die eigentliche Bestimmung der Menschheit. Nur an einer Stelle gab es Anfang Februar 2025 eine interessante andere Perspektive: Am Ende eines langen Interviews mit Elon Musk fragte Alice Weidel den US-Milliardär, warum er zum Mars fliegen wolle. Er antwortete:

„Eines Tages wird die Sonne, die ein Stern ist, erlöschen, und dann muss die Menschheit, wenn sie überleben will, einen anderen Planeten finden. Das Leben auf der Erde ist auch anderen Gefahren ausgesetzt, wie Asteroiden oder sogar einem Atomkrieg, durch den sich die Menschheit selbst auslöschen könnte, indem sie die Lebensbedingungen auf dem Planeten zerstört. Eine extraterrestrische Kolonie würde daher den Fortbestand des menschlichen Lebens sichern.“

Die anschließende Kontroverse, die diese Äußerung in den Medien auslöste, nutzten viele alteingesessene Politiker, um auf den vermeintlich mangelnden Realismus der beiden hinzuweisen. Aber Musk hat trotz anderer umstrittener Ansichten Recht, und die Reaktion des politisch-medialen Establishments zeigt wohl mehr dessen intellektuelle und moralische Rückwärtsgewandtheit.

Wir müssen uns heute wieder auf die wahren Ziele der Menschheit besinnen – wie beim Apollo-Programm, als die ganze amerikanische Nation mit dem gigantischen Weltraumprojekt mitfieberte. Bereits am 20. Juli 2019 unterstrich Sean O’Keefe, NASA-Administrator von 2001-2005, in einem Artikel in The Hill die heutige Bedeutung eines Crash-Programms für Weltraummissionen wie beim Apollo-Programm. Die Technologie, die der NASA damals zur Verfügung stand, sei im Vergleich zu heute auf dem Niveau von „Vorschlaghämmern“ gewesen. Was heute fehle, sei nicht die Technik, sondern die notwendige Vision und Entschlossenheit. Für Kennedy, so O‘Keefe, habe der Wunsch im Mittelpunkt gestanden, „dem menschlichen Streben nach Wissen nachzugeben, die bemerkenswerten Fähigkeiten zu beschreiben, die wir entwickeln, und die erstaunlichen Möglichkeiten, die wir zu unserem großen Nutzen erkennen könnten… Es ging darum, außergewöhnliche Dinge zu tun, um Vorhaben zu verwirklichen, die grösser sind als wir selbst. Die amerikanische Politik [unter John F. Kennedy, die Red.] wurde neu formuliert als eine Initiative zur wirtschaftlichen Entwicklung, um Kapazitäten und technisches Know-how bereitzustellen.“

Professor Martin Tajmar, Wiener Physikingenieur und Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Dresden, fordert:

„Die Zeit ist mehr als reif für eine neue Phase der Raumfahrt… Ich möchte nicht das machen, was alle anderen machen – ich mache einen Schritt weiter. Ich möchte mich nicht damit abfinden, dass wir zwar das Sonnensystem erforschen können, aber nichts darüber hinaus…“

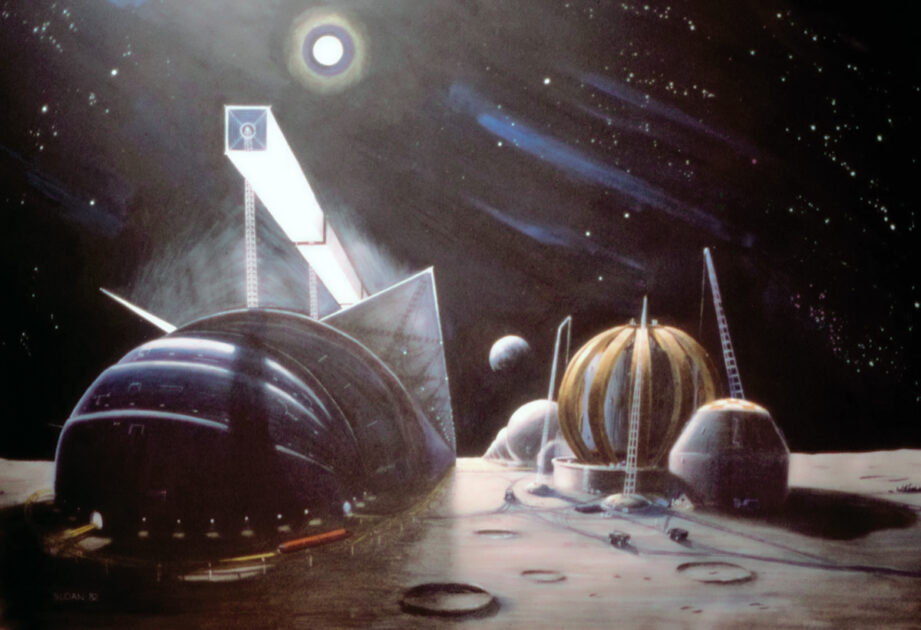

Wie steht es heute um die Weltraumprogramme weltweit? Neben einem regelrechten „Weltraumtourismus“, der vor allem privaten Unternehmen die Kasse aufbessern soll, gibt es durchaus ernsthafte Pläne einzelner Nationen. Es gibt verschiedene multilaterale und bilaterale Projekte zur Entwicklung einer wirksamen Asteroidenabwehr sowie einen echten Vorstoss Russlands bei der Entwicklung von Plasmaraketen, mit denen man in 30 Tagen zum Mars fliegen könnte. Was noch fehlt, ist eine gemeinsame Idee, die Vision großer Projekte wie den Bau von Raumstationen auf Mond und Mars und besonders die Entschlossenheit, dafür gemeinsam viel Geld auszugeben. Nur so könnte weltweit einen großer Schritt nach vorne gelingen, denn auf der Erde sitzen wir bei der Raumfahrt alle in einem Boot. Und am Ende käme für die Menschheit mehr heraus, wenn wir uns gemeinsam auf diese große Herausforderung konzentrieren.

Private Raumstation mit zahlenden Kunden?

Die Entwicklungen in der Raumfahrt vor allem in den USA ist zunehmend von privaten Projekten geprägt, und die Rolle der NASA tritt leider immer mehr in den Hintergrund. Auf den ersten Blick klingt der Ansatz, das seit 2011 stark reduzierte NASA-Programm durch den Bau neuer wiederverwendbarer Raumtransporter wiederzubeleben, erst einmal vielversprechend. Einer davon ist der Dream-Chaser von Sierra Space, der im Mai 2025 zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen und anschließend wieder auf der Erde landen soll. Zunächst soll er nur Material zur ISS bringen, in Zukunft aber auch Menschen transportieren. Im Vordergrund steht dabei allerdings nicht die Förderung des ursprünglichen Gedankens der internationalen Zusammenarbeit auf der ISS, sondern es geht um zahlende Kunden, also um „Weltraumtouristen“.

Mit dem gleichen touristischen Ziel soll ab August 2025 auch die erste kommerzielle Raumstation Haven-1 des amerikanischen Privatunternehmens Vast von SpaceX in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden. Im Gegensatz zur riesigen ISS soll Haven-1 allerdings nur rund zehn Meter lang sein und einen Durchmesser von 4,4 Metern haben.

Ein weiteres Projekt ist die Crew-10-Mission, eine geplante bemannte NASA-Mission mit einem Crew-Dragon-Raumschiff im Rahmen des „Commercial Crew“-Programms. Der Start zur ISS wurde jedoch wegen notwendiger Arbeiten am neuen Crew-Dragon-Raumschiff um einen Monat auf frühestens Ende März 2025 verschoben. Und damit die Raumstation Haven-1 länger im All bleiben kann, braucht sie die Hilfe der Crew-Dragon. Bis zu vier zahlende Kunden könnten dann bis zu 30 Tage an Bord der Station verbringen. Eine erste kommerzielle Mission dieser Art, Vast-1, ist ebenfalls frühestens für August 2025 geplant. Innerhalb der nächsten drei Jahre will Vast mit Haven-2 auch eine grössere Raumstation für mehr Raumfahrttouristen bauen.

Elon Musk plant für 2025 etwa 25 Raketenstarts seines Starship sowie ein Tankmanöver zwischen zwei Starship-Raumschiffen in der Erdumlaufbahn – eine besonders notwendige Aktion, um das umgebaute Starship zukünftig zum Mond schicken zu können. Da bei Raketenstarts tatsächlich der meiste Treibstoff verbraucht wird, um in eine niedrige Umlaufbahn zu gelangen, wären Tankmanöver im All ein neuer Weg bei Weltraumflügen. Jedoch sollten solche Tankmanöver im Weltraum vor allem für schwere Trägerraketen entwickelt werden, denn dann ließen sich viel grössere Frachtmengen zum Mond (oder zum Mars) transportieren. Ohne ein Wiederauftanken im Weltraum könnten entsprechende Trägerraketen nur einige Tonnen Fracht zum Mond bringen, was für den Bau von Mondstationen bei weitem nicht ausreichte.

Die ESA plant für dieses Jahr fast 20 Raketenstarts mit ihrer Ariane 6. Diese neue Ariane, die vom europäischen Raumfahrtunternehmen ArianeGroup gebaut wird, kann je nach Trägerkonfiguration zwischen viereinhalb und zwölf Tonnen Nutzlast in eine geostationäre Transferbahn (GTO) transportieren. Die erste Ariane-6-Rakete ist am 9. Juli 2024 erfolgreich gestartet und hat mehrere Satelliten in eine kreisförmige Umlaufbahn gebracht und damit Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum wiederhergestellt. Deutschland ist an der Ariane-6-Entwicklung zu rund 21 Prozent an den Gesamtkosten des Entwicklungsprogramms beteiligt. Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR koordiniert das deutsche ESA-Budget.

Bereits 2012 hatte Rudolph Bierent vom Französischen Luft- und Raumfahrtlabor ONERA bei einer Konferenz des Schiller-Instituts auf die Notwendigkeit von viel grösseren Trägerkapazitäten für den Bau einer echten großen Raumstation hingewiesen:

„Früher hatten wir die russische Energija und die Saturn-Raketen des amerikanischen Apollo-Programms. Diese Raketen konnten bis zu 100 Tonnen Fracht in eine niedrige Erdumlaufbahn anheben. Im Vergleich dazu kann die Ariane-Rakete nur 30 Tonnen in eine niedrige Umlaufbahn bringen. Aufgrund des Mangels an solchen Projekten verlieren wir die Kompetenz der Ingenieure, und seit das Space Shuttle aufgegeben wurde, sind die Amerikaner nicht einmal mehr in der Lage, einen Menschen in den Weltraum zu bringen. Derzeit werden nur Satelliten gestartet, aber das kann man ja kaum als Weltraumforschung bezeichnen.“

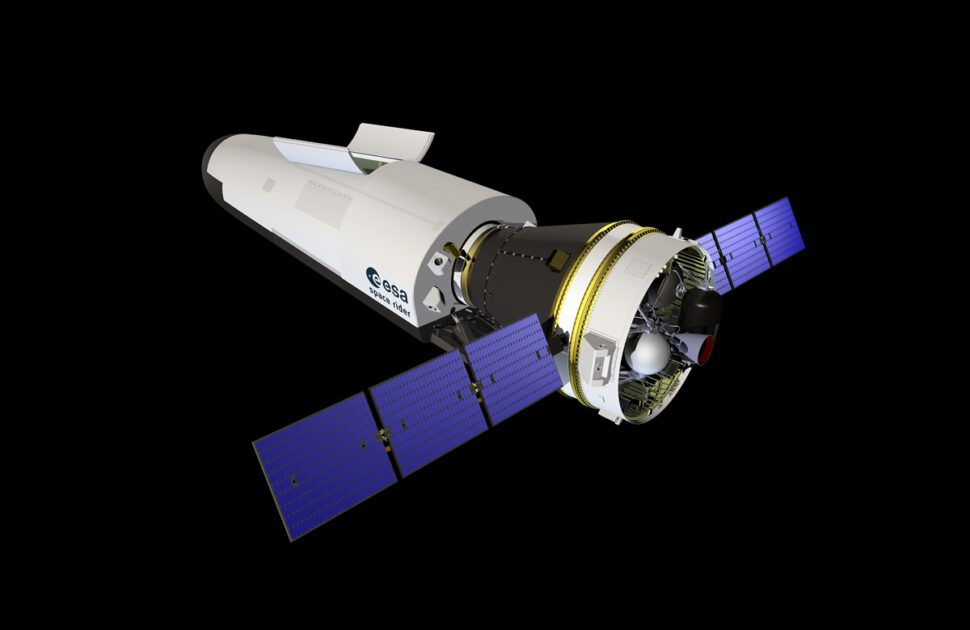

Neben der Ariane hat die ESA mit dem „Space Rider“ ein wiederverwendbares Shuttle entwickelt, das in den nächsten Jahren auf sechs unbemannten Missionen mit einer Dauer von 2 bis 6 Monaten verschiedene Experimente unter Mikrogravitation durchführen soll.

In Europa gibt es noch andere kleinere Raketenprojekte: Das schottische „Skyrora“-Programm, die HyImpulse Technologies GmbH aus Baden-Württemberg, die Isar Aerospace sowie die Rocket Factory Augsburg in Bayern. Alle wollen in naher Zukunft Kleinraketen, sogenannte „Microlauncher“ starten. Im Juni dieses Jahres will das deutsch-französische Startup The Exploration Company ein wiederverwendbares, wiederauftankbares Raumschiff namens „Nyx“ testen, das günstiger und nachhaltiger als bisherige Raumschiffe sein soll. Es sollen vor allem Frachtmodule entstehen, mit denen Raumstationen wie die ISS versorgt werden können.

Das Potential ist also riesig, aber die Visionen sind klein und jeder wurschtelt vor sich hin. Und oft geht es in der Weltraumforschung derzeit nur noch um Sensationen und Profit. Alle diese Programme sind sicher sehr spannend, doch überwiegend kommerziell und einfach zu klein. Im Vergleich zu den großartigen Plänen und Projekten zur Eroberung des Weltraums zur Zeit von John F. Kennedy mit Wissenschaftlern wie Krafft Ehricke und Wernher von Braun sind die heutigen kommerziellen und privaten Projekte geradezu kümmerlich.

USA: Trotz knapper Kasse zu Mond und Mars?

Wenn wir wirklich eine Mondstation oder gar eine Marsstation aufbauen wollen, wenn weitere Schritte geplant werden sollen, um den Weltraum zu erforschen, dann brauchen wir viel mehr – und dazu brauchen wir internationale Programme, die maßgeblich von den beteiligten Regierungen getragen werden. In Wahrheit geht es aber um den Sinn unseres Daseins: Wollen wir ewig nur kleine Erdlinge bleiben, oder können wir die Menschheit wieder grösser machen?

Ein Mondprojekt wäre allein schon deshalb sinnvoll, weil dort die nächsten Schritte für eine Marskolonie erprobt werden könnten. Es gibt viele Technologien, die weiterentwickelt werden müssten, wie zum Beispiel die zur Verhinderung der Strahlenbelastung, die Einrichtung von Lebenserhaltungs- und Kommunikationssystemen oder auch die Produktion von Nahrungsmitteln (siehe Kasten 2).

US-Präsident Donald Trump hat zwar große Visionen für den Weltraum, aber sein Denken greift zu kurz, weil er die Dinge aus einer sehr amerikanischen Perspektive betrachtet. Während einer Wahlkampfrede am 9. Oktober 2024 in Reading, Pennsylvania, hatte Donald Trump verkündet: „Wir werden die Welt im Weltraum anführen und vor dem Ende meiner Amtszeit den Mars erreichen.“ Und bei seinem Amtsantritt sagte er, dass amerikanische Astronauten die US-amerikanische Flagge auf dem Planeten Mars setzen werden. Auch Trumps enger Vertrauter Elon Musk will, wie bereits erwähnt, die Menschheit auf dem Mars sehen. Und der neue NASA-Administrator Jared Isaacman schrieb im Dezember 2024 auf der Social-Media-Plattform X: „Amerikaner werden auf dem Mond und dem Mars spazieren gehen und dadurch das Leben hier auf der Erde verbessern.“

Zudem besteht leider, wie wir bereits gesehen haben, eine große Diskrepanz zwischen diesen großen Visionen und den Mitteln, die die amerikanischen Gesetzgeber bereit sind, für diese Zwecke bereitzustellen – gerade weil viele von ihnen Vorbehalte gegen große staatliche Programme haben. Nicht zuletzt ist die derzeitige Haushaltslage in den USA äußerst angespannt, und ohne eine klare Ausrichtung auf ein produktives Wirtschaftswachstum dürfte sich die Lage weiter verschlechtern. Die Haushaltspläne für die NASA sind in der Schwebe, und auch das US-Luftfahrtunternehmen Boeing bereitet sich auf einen Stellenabbau vor.

Antriebsexperte der TU Dresden Prof. Martin Tajmar meinte, die Frage, ob die USA weiter zum Mond fliegen oder den Mars ins Visier nehmen, sei derzeit nicht zu beantworten:

„Alles ist möglich, und ohne neuen NASA-Chef, der eine Ansage macht, in welche Richtung es geht, ist das alles unvorhersehbar. Ich persönlich erwarte zu 80 Prozent eine Streichung des Programms. Es ist viel zu teuer und kann tatsächlich wesentlich besser von SpaceX, Blue Origin und Co. durchgeführt werden. Bei Boeing läuft es jetzt schon seit einiger Zeit unrund – der Spirit der frühen Jahre ist schon lange vorbei, als man den Konzern auf Gewinne umstrukturiert hat. Ob man das mit Einsparungen oder einer Neuausrichtung angehen wird, muss das Boeing-Management entscheiden.“

Pannen und Unfälle sind bei dieser desolaten Finanzlage und den gewinnorientierten Missionen privater Unternehmen vorprogrammiert. Die Raumkapsel „Starliner“ hatte auf dem Flug zur Internationalen Raumstation ISS Triebwerksprobleme, wie aus dem jährlichen Kontrollbericht des NASA-Beratungsausschusses für Flugsicherheit ASAP hervorgeht. Es ist daher völlig unklar, ob die „Starliner“ alle geplanten Missionen zur ISS bis zu deren Ende im Jahr 2030 durchführen kann und ob er überhaupt profitabel sein wird.

Mit Nuklear- bzw. Plasmaantrieb schneller in den Weltraum

Ein weiteres Problem des kommerziellen Ansatzes in der Raumfahrt ist, dass viele Aktivitäten mit bereits bewährten Technologien durchgeführt werden. Aber um zum Mars zu gelangen, braucht es Technologien, die es bisher noch nicht gibt, und für deren Entwicklung große Investitionen notwendig sind, die privaten Unternehmen meist zu riskant sind. Solche neuen Technologien brauchen wir beispielsweise für bemannte Missionen zum Mars, denn mit den bisherigen, chemischen Antrieben dauert die Reise zum Mars sehr lang. „Wir machen uns Gedanken, ob wir vielleicht auch auf einem anderen Planeten leben könnten, aber eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir dahin kommen sollen“, so Prof. Tajmar. „Denn noch sind wir im All viel zu langsam unterwegs… Statt in acht bis neun Monaten zum Mars könnten wir es in zwei Monaten schaffen.“

Mit herkömmlichen Antriebssystemen dauert ein bemannter Flug zum Mars 260 Tage. Will man schneller sein, braucht man mehr Treibstoff, aber das höhere Gewicht verringert die Geschwindigkeit des Raumschiffs wieder – ein Teufelskreis. Die Zukunftsperspektive ist, dass wir Nuklearantriebe oder andere starke Antriebsmethoden brauchen.

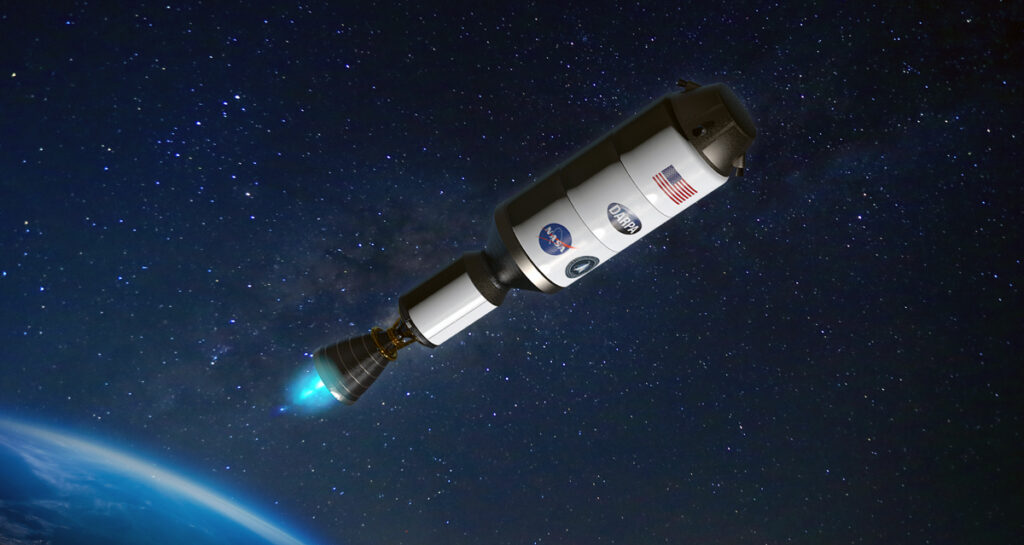

In China und Russland wird bereits seit Jahren an nuklearbetriebenen Weltraumprojekten gearbeitet; jetzt wird die Idee auch bei der NASA und ESA wiederbelebt. Die NASA will gemeinsam mit der Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums DARPA bis 2027 eine Rakete mit thermischem Nuklearantrieb konzipieren und testen.1

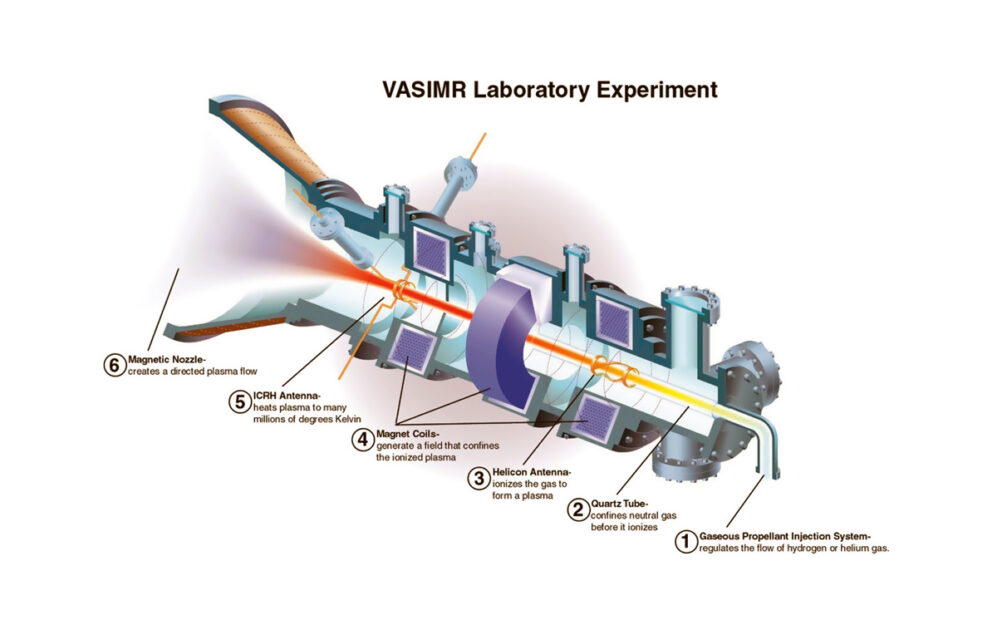

Vielversprechend sind auch neue Ansätze mit einem Plasmaantrieb. Russische Wissenschaftler sind dabei, den Prototyp eines Plasmastrahltriebwerks zu entwickeln, das Reisen zwischen Planeten und Besuche auf dem Mars ermöglichen soll, berichtete die russische Tageszeitung Iswestija am 8. Februar 2025. Der Prototyp des Triebwerks, das auf der Grundlage eines magnetischen Plasmabeschleunigers entwickelt wurde, hat beeindruckende Eigenschaften: einen Schub von mindestens 6 Newton und einen spezifischen Impuls von mindestens 100 km/s.

Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Triebwerken können Raumfahrzeuge mit der Plasma-Version höhere Geschwindigkeiten erreichen. Laut Alexej Woronow, stellvertretender Generaldirektor von Rosatom, kann die Flugzeit zum Mars durch den Einsatz solcher Triebwerke auf 30 bis 60 Tage verkürzt werden, was die Risiken eines langen Aufenthalts der Astronauten im Weltraum erheblich reduziert. „Wir starten immer noch mit chemischen Triebwerken von der Erde aus, aber im Weltraum haben wir den Treibstoff zur Beschleunigung unseres Systems nicht mehr dabei, sondern wir haben eine kleine Menge Gas in einer Flasche und beschleunigen das System mit diesem Gas“, erläutert Jegor Birjulin, ein Junior-Forschungsstipendiat in der Rosatom-Einrichtung, die das Triebwerk gebaut hat.

Die Arbeiten sind Teil eines umfassenden Programms zur Entwicklung der Nuklearwissenschaft und -technologie in Russland, das zu dem neuen nationalen Projekt für Technologieführerschaft 2025 „Neue Nuklear- und Energietechnologien“ gehört. Die Vorbereitungen für die Tests laufen bereits am Troitsker Institut für Innovation und thermonukleare Forschung in Moskau, wo derzeit ein Versuchsstand mit einer Vakuumkammer aufgebaut wird, die die Bedingungen im Weltraum simuliert. Die Kammer hat einen Durchmesser von 4 und eine Länge von 14 Metern.

Prof. Tajmar hat sich zu schnelleren Antriebstechnologien auf folgende Weise geäußert:

„Je schneller wir fliegen wollen, desto mehr steigt der Energiebedarf ins Unermessliche. Denn das Vakuum im Universum ist keineswegs leer, sondern voller Teilchen, die immer grösseren Widerstand leisten, je schneller wir unterwegs sind. Früher hat man auch gesagt, es wird niemals etwas fliegen, das schwerer als Luft ist. Und vor 50 Jahren wäre ein Handy noch als Zauberei durchgegangen. Ich möchte es auf jeden Fall zum nächsten Stern schaffen, wenn nicht sogar darüber hinaus. Heute sagen wir, es ist unmöglich zum nächsten Stern zu fliegen. Es ist völlig klar: Unmöglich heißt nur, dass es jetzt nicht möglich ist. Das ist alles. Es ist nichts unmöglich. Es ist nur jetzt unmöglich.“

Solch ein Optimismus ist absolut menschlich, denn die Weltraumforschung und alles, was damit zusammenhängt, sind ein neues Paradigma für den Menschen. Hierzu ist die Erkenntnis zwangsläufig, dass wir eine Menschheit sind und dass wir diese Herausforderung in ihrer Grösse nur gemeinsam bewältigen können. Denn es geht um nichts weniger, als unser Sonnensystem, weitere Galaxien in der Milchstrasse und darüber hinaus zu erforschen, zu entwickeln und für den Menschen bewohnbar zu machen. Es ist die Bestimmung der Menschheit, zu den Sternen zu fliegen.

So schrieb Krafft Ehricke in seiner „Anthropologie der Weltraumfahrt“ von 1957: „Das Konzept vom Weltraumflug hat eine so beträchtliche Tragweite, dass es den Menschen auf nahezu allen Gebieten seiner physischen und geistigen Existenz herausfordert. Die Vorstellung, zu anderen Himmelskörpern zu reisen, spiegelt in hohem Masse die Unabhängigkeit und Beweglichkeit des menschlichen Geistes wider und verleiht seinen technischen und wissenschaftlichen Unternehmungen die höchste Würde. Darüber hinaus berührt sie die Grundlagen des menschlichen Daseins. Infolgedessen hält sich das Konzept der Raumfahrt nicht an nationale Grenzen, kennt keine geschichtlich und ethnisch bedingten Unterschiede und durchdringt die Faser einer soziologischen oder politischen Überzeugung so schnell wie die der nächsten.“

Die Lösung wäre so einfach, wie Prof. Wolf-Dietrich Karl-Rückert, Gründer der Österreichischen Gesellschaft für Weltraumforschung und Flugkörpertechnik und Nachkomme des Dichters Friedrich Rückert, in seiner Autobiografie treffend bemerkt: Alles Geld, das wir für Kriege verschwenden, sollte lieber in die Weltraumfahrt gesteckt werden.

„Der Lösungsansatz muss also darin liegen, im Kreislauf unserer Wirtschaftssysteme genug zu produzieren. Das tun wir – und wir tun es in einem nicht geringen Masse in unserer geschätzten und geförderten Rüstungsindustrie. Erfindungsreichtum, Kreativität, Geld fließt in Lösungen, die ausschließlich der Zerstörung und Vernichtung dienen. Kurz gesagt: Unsere Gesellschaft braucht Industrien, die Vernichtungspotential erzeugen, damit der Kreislauf des Kontrollorgans ,Geld‘ funktioniert.

Dabei wäre es so einfach: Wir investieren in den Weltraum. Wir produzieren für die Erschließung des Weltraums. Wir richten unsere Kreativität, unseren Erfindungsreichtum, unser Investitionspotential auf die Errichtung von Industrien im Weltraum. Arbeitsplätze können damit genügend geschaffen werden, und wir zeigen zukünftigen Generationen ein Betätigungsfeld, das nicht auf Angst, Krieg und Vernichtung ausgerichtet ist… Wir sind (oder wären) in der Lage, der Menschheit ihre Existenzängste zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie sich erhobenen Hauptes auf den Weg in eine großartige Zukunft macht.“ 2

China und Europa: Gemeinsame Pläne zur Asteroidenabwehr

Ein Bereich, der sich offensichtlich für eine solche Zusammenarbeit anbietet, sind gemeinsame Aktivitäten zur Abwehr von Asteroiden, deren Flugbahn zu einer Kollision mit der Erde führen könnte. Tatsächlich gibt es hierzu bereits Kooperationen, die als Vorbild und Grundlage für grössere gemeinsame Projekte dienen kann.

So wird die ESA gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) in diesem Jahr der Sonnensatellit SMILE starten. Dabei soll die Reaktion des Erdmagnetfeldes auf den einfallenden Sonnenwind untersucht werden, was für den Weg unserer Galaxie durch die Milchstrasse von besonderer Bedeutung ist. Denn gerade durchqueren wir mit unserem Sonnensystem die sogenannte „Radcliff-Welle“, eine riesige wellenförmige Kette von Gaswolken, in der ständig neue Sterne entstehen. Dies könnte die Heliosphäre, die schützende Umgebung unseres Sonnensystems, komprimiert und den Zustrom von interstellarem Staub erhöht haben. Das wiederum könnte das Klima der Erde beeinflusst und Spuren in geologischen Aufzeichnungen hinterlassen haben, wie ein Forschungsteam der Universität Wien jetzt berichtet. Das Projekt wurde allerdings auf den Spätherbst oder Winter 2025 verschoben.

Darüber hinaus hat China im Februar 2025 damit begonnen, ein Team zur planetaren Verteidigung aufzubauen, um der Bedrohung durch erdnahe Asteroiden zu begegnen, nachdem ein großer Asteroid entdeckt wurde, der unseren Planeten in sieben Jahren treffen könnte. Der Asteroid 2024YR4 mit einer geschätzten Breite von 40 bis 90 Metern wurde im Dezember 2024 vom ATLAS-Teleskop in Chile entdeckt. Wenige Wochen nach der Entdeckung des Asteroiden reagierte das Projektzentrum der chinesischen Staatsverwaltung für Wissenschaft, Technologie und Industrie für die nationale Verteidigung und schrieb drei offene Stellen für die „Planetenverteidigung“ aus.

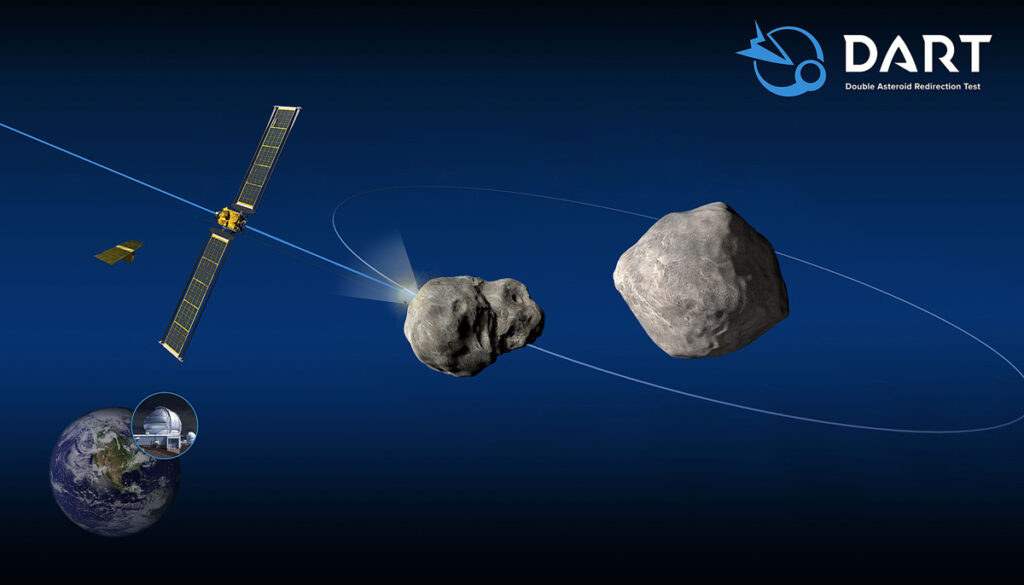

Auch das Büro für Planetensicherheit der ESA verfolgt den Asteroiden und berechnet seitdem ständig seine Bahn und die Einschlagwahrscheinlichkeit. Insgesamt gibt es drei international anerkannte Systeme zur Überwachung von Asteroideneinschlägen, das Sentry der NASA, das Aegis-System der ESA und außerdem das NEODys der Universität von Pisa. Die Einschlagwahrscheinlichkeit des Asteroiden hat sich anfangs von 1 auf 2,8 Prozent erhöht, danach sank sie wieder, aber je weiter man die Bahnberechnung in die Zukunft projiziert, desto ungenauer werden die Voraussagen. Nach weiteren Beobachtungen liegt die Wahrscheinlichkeit derzeit bei nur noch 0,16 Prozent. Gefährlich wird die Lage, wenn bis Mai die Wahrscheinlichkeit auf über 1 Prozent wächst und der Durchmesser des Objekts mehr als 50 Meter beträgt. Dann könnte bei einem Einschlag eine ganze Stadt zerstört werden. In diesem Fall kommt die Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) der ESA ins Spiel, die die UN beraten wird, ob eine Mission wie sie bereits bei DART getestet wurde, angeraten ist. DART war der erste Versuch in der Geschichte der Weltraumforschung, die Bahn eines Himmelskörpers – in diesem Fall des Asteroiden Didymos – zu verändern.

In diesem Zusammenhang plant China eine eigene Mission zum erdnahen Asteroiden 469219 Kamo’oalewa, zu dem die Raumsonde der Tianwen-2-Mission im Mai 2025 aufbrechen soll. Für die chinesische Raumfahrtagentur CNSA ist diese Mission eine Technologieerprobung für eine zukünftige Asteroidenabwehr mit kleineren Asteroiden von etwa 100 bis 200 Tonnen Masse. Ziel der Mission ist es, Nahaufnahmen des ausgewählten, potentiell gefährlichen Objekts Kamo’oalewa zu machen. Anschließend soll die Sonde auf das Ziel auftreffen, um dessen Kurs zu ändern, ähnlich wie bei den AIDA- und DART-Missionen von ESA und NASA. Die Mission dient auch der Erkundung für einen möglichen zukünftigen Asteroidenbergbau.

Fußnote(n)