China hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2030 die Armut, Krankheiten und Hunger in der Welt zu beseitigen – ein Vorhaben, das einen hohen Grad an Kreativität erfordert. Lyndon LaRouche hat diese Herausforderung einmal so ausgedrückt: Wir müssen in der Lage sein, „mit den Sternen Pingpong zu spielen“.

Die Herausbildung einer neuen Allianz von Nationen, die sich aufmachen, in revolutionären Bereichen der Plasmaphysik, der Kernfusionstechnologie und Materialverarbeitung zu forschen und umfangreiche Infrastrukturprojekte in den Entwicklungsländern zu verwirklichen, verlangt eine Ebene des Denkens und der emotionalen Entwicklung, das zukünftige Generationen noch lange bewundern werden.1

Diese Art des Denkens ist das von „dichtenden Mathematikern“. Platon hat in seiner Republik auch von „Philosophen-Königen“ gesprochen, um die fast unmögliche, aber unbedingt erforderliche Qualität von Staatsführern zu beschreiben, die die schwierigsten Paradoxe in Astronomie und Musik zu lösen versuchen, um so ihre Seele mit der vielgestaltigen Entwicklung menschlicher Gesellschaften in Einklang zu bringen. Carl Friedrich Gauß etwa, schon in jungen Jahren ein Genie, verfolgte in einem scheinbar obskuren mathematischen Text entschlossen einen Weg, den andere nicht zu betreten wagten. Eine kleine Kerngruppe junger Wissenschaftler griff später Gauß‘ Herausforderung auf. In Anlehnung an diese jungen Leute machte Edgar Alan Poe in den 1840er Jahren in den Vereinigten Staaten den „dichtenden Mathematiker“ in der Person seines „Dupin“ bekannt.

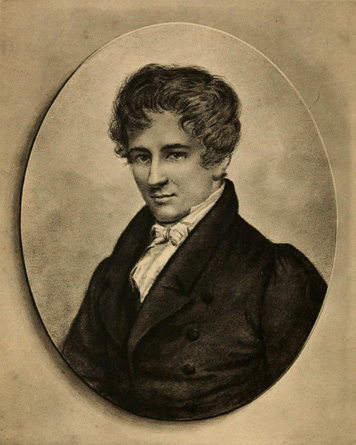

Im folgenden Aufsatz wollen wir das Leben von Niels Henrik Abel behandeln, einem wichtigen Vertreter der „Gauß- Jugend“.

Einleitung

Wählen Sie zunächst eine beliebige Zahl, d. h. eine positive ganze Zahl. Nehmen wir als Beispiel 23. Mit 9 multipliziert ergibt sich 207. Dann addiere man alle Ziffern in dem Produkt, also 2 + 0 + 7. Man erhält stets 9, ganz gleich, von welcher Zahl man ausgeht.2 Das ist keine Magie. Das Erstaunen hat eher etwas mit der Art Gehirnwäsche zu tun, der die meisten von uns schon in der ersten Klasse unterzogen wurden. Es ist nicht schwer, zu entdecken, warum dies so ist, noch wie die Gehirnwäsche funktionierte; aber um der wirkungsvollsten Therapie willen überlassen wir diese Aufgabe dem Leser.

Dieses Beispiel ist nur ein Tropfen aus Carl Friedrich Gauß‘ Ozean, aber es verweist auf eine nicht beachtete Fähigkeit. Der menschliche Geist bildet Muster und organisiert sich die Welt, von der er selbst ein integraler Bestandteil ist; das ist wunderbar, aber nicht magisch.

Als nächstes eine einfache Dichterzeile: „From fairest creatures, we desire increase…“[übersetzt: „Wir möchten, daß das Schönste sich vermehrt…“]

Hat uns Shakespeares großartige Sprachbeherrschung verändert und uns als Menschen zu mehr gemacht, als wir es waren? Oder hat sie bewirkt, daß wir uns in den Dichter verlieben und sich unser Verlangen nach seiner Dichterkraft vermehrt?

Dies ist die Eingangszeile zu Shakespeares „Sonetten“, wobei sowohl „desire“ [wünschen, möchten] wie auch „increase“ [vermehren] als Verben fungieren; er macht sich so eine Welt zunutze, in der die (subjektive) Schönheit und die (objektive) Wahrheit in einem fruchtbaren Austausch stehen. Wenn die Welt so reich eingerichtet ist, obliegt es uns, unsere Denkprozesse und Sprache auf die Ebene zu heben, die wir untersuchen wollen – anstatt sie auf das zu reduzieren, was sich scheinbar am leichtesten behandeln läßt.

Dem großen Dichter gelingt es, spielerisch die besonderen geistigen Fähigkeiten der Menschen zu wecken und so die kulturelle Kraft ihrer gesamten geistigen Aktivitäten zu erhöhen.

Lyndon LaRouche hat sich stets leidenschaftlich dafür eingesetzt, die besonderen Fähigkeiten des menschlichen Geistes zur Weiterentwicklung der Welt zu fördern, was ihn besonders dazu veranlaßte, die formalistische Mathematik abzulehnen und die Rolle des „Dichter-Mathematikers“, wie wir ihn hier nennen, zu betonen.3 Der Begriff „Dichter-Mathematiker“ selbst ist eine aufschlußreiche Gegenüberstellung. Die ungewöhnliche Kombination von „Dichter“ und „Mathematiker“ ist ein hilfreiches Mittel, um maßgebliche neue Forschungsbereiche zu erschließen. Auch läßt sich das Thema mit einer weiteren Gegenüberstellung erhellen: Die Welt braucht objektiv ein Nationalbanksystem, kein magisches Geldsystem der „unsichtbaren Hand“. Und nur ein Narr würde versuchen, ein Nationalbanksystem ohne die Fähigkeiten des Dichter-Mathematikers zu betreiben.

I. Die Veränderung der Welt messen

1801 veröffentlichte das junge Genie Carl Friedrich Gauß in strengster Form ein Werk von erstaunlicher poetischer Kraft – seine Disquisitiones Arithmeticae. Mit großem Weitblick verkündete er die Gesetze und Geisteskräfte hinter den Eigenschaften der Zahlen. Das harmonische Zusammenspiel von Exponenten, Basen und Resten, wie Gauß es in den Disquisitiones Arithmeticae entwickelte, trug reiche Früchte und zog eine Unmenge von Implikationen nach sich. Doch nur ein recht allgemeines Grundprinzip soll uns hier beschäftigen: Die Zugleichmessung a) der intern erzeugten Wachstumskraft, wie sie in den Exponenten erfaßt wird, und b) des äußerlich erzeugten Wachstums oder, real, die sich nach einem Produktionszyklus ergebende Wirtschaftsaktivität. Das bedeutet, exponentielles und arithmetisches Wachstum nicht getrennt zu messen, sondern eine Messung ihres Wechselspiels in einem komplexeren und miteinander verbundenen Prozeß vorzunehmen.

Gauß‘ arithmetisch-geometrisches Mittel ist ein einfaches Beispiel dieser Art von Wechselspiel. Das arithmetische Mittel (AM) bedeutet allgemein den „Durchschnitt“ von zwei Zahlen. Der halbe Weg zwischen 2 und 8 ist 5. Das geometrische Mittel (GM) hat etwas mit dem intern erzeugten „exponentiellen“ Wachstum zu tun. In der Zunahmen von 2 nach 8 ist 4 der Punkt auf der „halben Strecke“; d. h. 2 verdoppelt sich zu 4, und die Wiederholung dieses „Doppelwachstums“ ergibt 8. Dieser geometrische „halbe Weg“ läßt sich bestimmen, indem man den Anfangs- und Endpunkt des Wachstums multipliziert (2 x 8 = 16) und dann die Größe herausfindet, die auf sich selbst einwirkt, um das gleiche Ergebnis zu erhalten (das heißt, man zieht, wie es gewöhnlich heißt, die Wurzel aus 16, was 4 ergibt). Eine geometrische „Wurzel“ wächst in der Tat anders, als wenn man beispielsweise Backsteine arithmetisch aufeinander stapelt. Gauß entwickelt das arithmetisch-geometrische Mittel, wobei man nacheinander die arithmetischen und geometrischen Mittel der vorigen arithmetischen und geometrischen Mittel nimmt. (Wenn man beispielsweise von 2 nach 8 geht, ist das GM 4 und das AM 5; auf der nächsten Stufe zwischen 4 und 5 ist das GM die Wurzel aus 20, und das AM ist etwas größer: 4,5. Die beiden Grenzwerte nähern sich aneinander schnell an, um das arithmetisch-geometrische Mittel zu bilden.

Ist das nur ein albernes Spiel, um Mathematikstudenten zu beschäftigen? Welche physikalische Bedeutung würde ein arithmetisch-geometrisches Mittel haben? Etwas sehr vereinfacht ausgedrückt mißt man mit dem geometrischen Mittel die Potenz eines Prozesses (ob er beispielsweise „auf sich selbst einwirkend“ wächst, d. h. sich ins Quadrat erhebt); und das arithmetische Mittel hat Bedeutung, um zu quantifizieren, wie viel am Ende eines Produktionszyklus hergestellt worden ist. Die Leistung wird gemessen relativ zu einem spezifischen Moment im Produktionsprozeß. Wenn es sich um einen förderungswürdigen physischen Prozeß handelt, kann das in irgendeiner Art nützlich sein. Diese Nützlichkeit verändert die Welt im Realen. Nach einem Produktionszyklus wirkt dieser physische Prozeß jetzt auf eine andere Größe ein. Die Dynamik von Körpern, die sich auf elliptischen Bahnen bewegen, oder die Dynamik einer integrierten Produktionsanlage erfordern physisch gesteuerte Messungen – häufig im Widerspruch zu der „Nachkonstruktion“, wenn jemand ausrechnen will, wieviel Profit mein Geld abwirft.

Energie wird hier eingesetzt, um eine andere Welt als zuvor zu schaffen, eine Veränderung zu dem, was diese Energie im nächsten Produktionszyklus leisten kann.

Hierfür mußte eine Sprache entwickelt werden, um die historisch- spezifische Wirkung von Kraft – oder dunamis4 – zu erfassen. Es ist nur folgerichtig, wenn auch etwas ironisch, daß jene, die diese Aufgabe am ernsthaftesten angingen, in ihren Persönlichkeiten zu den faszinierendsten Vertretern der höheren Mathematik geworden sind. Die historisch- spezifischen Umstände ihres Lebens erheben sich über die Ebene bloßer biographischer Randbemerkungen, eine Ebene, die dabei hilft, zu beschreiben, wie sie eine solche strenge und hohe Sprache entwickeln konnten, die dazu geeignet ist, darzustellen, wie der menschliche Geist in die Außenwelt eingreift.

Die ernsthaftesten Studenten von Gauß‘ Disquisitiones Arithmeticae, seine Dichter-Mathematiker, waren Sophie Germain, Lejeune Dirichlet5, Niels Abel, Evariste Galois und Bernhard Riemann. Allen fünf gemeinsam ist, daß in ihrer Arbeits- und Denkweise stets zwei wichtige Aspekte zusammenkamen:

1. ein „nicht-mathematischer“, musikalischer und/oder poetischer Kern, und 2. ein erkennbarer, historisch-spezifischer moralischer Kern – was daran deutlich wird, daß bei ihren Ideen und ihrer Beschäftigung mit Problemen von „Stetigkeit“ und „Unstetigkeit“ immer die mutige Entscheidung eine Rolle spielte, sich mit nichts weniger als der Gesamtheit des Universums zu beschäftigen.“

Hier wollen wir uns mit dem Leben des Norwegers Niels Abel beschäftigen, der intensiv Gauß studiert hat. Im Mittelpunkt steht dabei jenes wunderbar seltsame Jahr auf seiner Reise nach Paris, auf der Abel eine besondere ästhetische Ausbildung erfuhr, die es ihm erlaubte, wichtige Erkenntnisse über die Wirkung des menschlichen Geistes auf die Welt zu gewinnen.

II. Abels wunderbar seltsames Jahr

Niels Hendrik Abel war ein talentierter junger Mann aus Norwegen, der schon mit 18 Jahren Gauß’ Disquisitiones Arithmeticae verschlungen hatte. Er hatte sich selbst vorgenommen, Gauß’ Untersuchung der elliptischen Funktionen und von Kurven wie der Lemniskate weiterzuentwickeln. Doch erst mit 23 war es ihm möglich, über Berlin, Leipzig, Prag und Wien nach Paris zu reisen, um sich selbst an den Bildungs- und Studienzentren Europas zu erproben. Was Historiker und Biographen allerdings übersehen, ist, daß dabei seine ästhetische Erziehung ganz im Mittelpunkt stand. Ein besonderer Schwerpunkt seiner ästhetischen Erziehung war, daß er das Prinzip der Inversion beherrschen lernte, das er später auch in seinen mathematischen Werke anwendete. Wie sich Abel einmal selbst ausdrückte: „Man lernt viele seltsame Dinge kennen auf einer solchen Reise, von denen ich mehr Nutzen habe, als wenn ich in einem fort Mathematik studierte.“

Berlin und die Komponisten-Mathematiker

Eine der ersten Unternehmungen Abels im Herbst 1825 in Berlin war, August Crelle aufzusuchen, den man heute vor allem noch mit dem von ihm gegründeten Journal für die reine und angewandte Mathematik, kurz Crelles Journal, in Verbindung bringt. Von ihrem ersten Zusammentreffen an schätzte Crelle Abels Talent und Aufrichtigkeit sehr. Crelle stellte ihm auch eine eigene mathematische Arbeit vor, und Abel konnte offenbar sehr schnell klären, woran es darin mangelte. Abel war außerdem angenehm überrascht, festzustellen, daß die Versammlungen bei Crelle jeden Montag Abend keine mathematischen Seminare waren, sondern Musikabende. Er schreibt darüber:

„Bei Crelle bin ich ein für alle Mal jeden Montag eingeladen. Es gibt bei ihm da so eine Art Assemblé und eine Hauptbeschäftigung ist Musik, auf die ich mich leider nicht verstehe.“

Bis dahin hatte Abel mehr Interesse am Theater als für das Konzerthaus gezeigt.

Crelles Hauptbeschäftigung war der eines Ingenieurs, Straßenplaners und Erbauers der ersten Eisenbahn von Berlin nach Potsdam, und er hatte großen Einfluß bei den preußischen Behörden. Aber er komponierte auch Musik, darunter Vertonungen von Goethe- und Schiller-Gedichten.6 1823 hatte er ein Werk über Musik verfaßt, und am 5. Dezember 1824 hielt er einen Gedenkvortrag aus Anlaß des Jahrestages von Mozarts Tod. Hierfür veranlaßte er die Aufführung von Mozarts Requiem, an der auch der damals 15jährige Felix Mendelssohn beteiligt war. Crelle pflegte auch seit langem enge Beziehungen zu der Berliner Singakademie unter Carl Friedrich Zelter und zu deren Hauptmäzenin Sara Levy. (Zelter war Mendelssohns Lehrer, und Sara Levy war die Tante von Mendelssohns Mutter.)

Es ist nicht genau bekannt, was auf Crelles abendlichen Musikseminaren behandelt wurde; es läßt sich jedoch eine durchaus vernünftige Vermutung anstellen. Genau zu der Zeit von Abels Besuch (1825) war Crelle ein besonderes Werk gewidmet worden: eine Klavierbearbeitung von Mozarts Quartett- Studie über Bachs „Musikalisches Opfer“ – Adagio und Fuge (KV 546).7 Es ist nicht weit hergeholt, anzunehmen, daß dieses Werk in Crelles Montagssitzungen in diesem Jahr eine zentrale Rolle spielte. Der Bearbeiter J.P. Schmidt veröffentlichte im gleichen Winter, in dem Abel in Berlin war, auch Beethovens Streichquintett Op. 29, bearbeitet für vier Hände8 und widmete es Fanny und Felix Mendelssohn – wodurch sich der Kreis noch enger schließt. (Die einzige offene Frage bleibt, ob Fanny und Felix dieses Werk bei Crelle, bei ihrer Großtante Sara Levy – oder an beiden Orten – aufgeführt haben.) Daß Felix nur fünf Monate später sein eigenes erstes Streichquintett komponierte, macht es noch wahrscheinlicher, daß die genannten Werke tatsächlich wesentlicher Bestandteil der gesellschaftlichen Diskussion in diesen Kreisen waren.

Abel mag bei seiner Ankunft in Berlin nicht viel von den musikalischen Gesprächen verstanden haben, aber Crelle verfolgte offenbar noch andere Pläne mit ihm. Er führte Abel in den Kreis der Mendelssohns ein, indem er ihn zu Sara Levys Musikabenden jeden Samstag Abend einladen ließ. Crelle war mit Levy über die Berliner Singakademie schon seit zwei Jahrzehnten bekannt.

Über Sara Levy sei nur dies angemerkt: Sie war eine Schülerin von Bachs ältestem Sohn Wilhelm Friedemann, sie verfügte über eine Vielzahl Bachscher Handschriften, und als Cembalistin spielte sie daraus regelmäßig in der Singakademie. Schließlich war ihre handschriftliche Kopie von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion, die sie ihrem Großneffen Felix gab, Ausgangspunkt der historischen Bach- Renaissance von 18299 – die eine so bedeutende Rolle für Felix Mendelssohns zukünftigen Schwager Lejeune Dirichlet spielen sollte.

Über Abels Wochenablauf in Berlin ist somit folgendes bekannt: Montag Musikabend bei Crelle; Gespräche über Gauß auf dem Spaziergang mit Crelle und Jakob Steiner Freitag Mittag; und Samstag Musikabend bei Sara Levy. Insgesamt verbrachte Abel auf seiner berühmten „Reise nach Paris“ über die Hälfte seiner Zeit in Berlin mit Crelle und Sara Levy. Crelles berühmtes Journal selbst war das Ergebnis von Abels Zwischenaufenthalt in Berlin, denn es wurde unmittelbar nach Abels Besuch gegründet, und die ersten Ausgaben enthielten mehrere Abelsche Arbeiten. (Später versuchte Crelle, Abel als Herausgeber des Journals zu gewinnen.)

Bevor er Berlin verließ, stattete der mit Crelle befreundete Mathematikprofessor Dirksen Abel mit einem Empfehlungsschreiben an Alexander von Humboldt aus. Crelle und Dirksen war bekannt, daß der damals in Paris lebende Humboldt nach Talenten suchte, die ihm später dabei helfen sollten, Berlin zum neuen Wissenschaftszentrum auszubauen.

Bach, Freiberg und die Kristallografie

Am 22. Februar 1826 verläßt Abel Berlin und hält sich einen Monat lang in Leipzig und in Freiberg auf, wo er hauptsächlich mit den beiden Naumanns – Söhnen des Dresdner Komponisten Johann Gottlieb Naumann – zusammenarbeitet. Vater Naumann hatte bei einem von Bachs Leipziger Schülern, Gottfried August Homilius, Bachs „Präludien und Fugen“ studiert. 1786 hatte er Stücke für Benjamin Franklins Glasharmonika komponiert und sich zusammen mit Schillers Freund Gottfried Körner für die Errichtung eines Nationaltheaters eingesetzt.

Zusammen mit seinem norwegischen Reisegefährten Baltazaar Mathias Keilhau traf sich Abel in Leipzig zunächst mit dem Sohn des Komponisten, C. F. Naumann.10 Dieser Naumann war vor kurzem in die norwegischen Bergregionen gereist, um Kristalle zu studieren, und hatte gerade Keilhaus Geologie-Werk aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt. Nur Monate nach diesem Treffen wurde Naumann zum Professor für Kristallografie in Freiberg ernannt, wobei er sich vor allem mit den Ausnahmen vollkommener Symmetrie in Kristallen beschäftigte (d.h. Achsenverdrehung, Verzwillingung und Chiralität oder „Händigkeit“). Naumann nannte diese Phänomene „Enantio-Morphismus“.

Nach nur zwei Tagen Aufenthalt in Leipzig fuhren Abel und Keilhau weiter nach Freiberg, wo der zweite Naumann-Bruder, August Naumann, Mathematik lehrte. Abel trifft Naumann in einem Mineralogie-Seminar an und verbringt mit ihm viel Zeit in diesem Monat.

Die Gespräche in Leipzig und Freiberg mögen auch mit Mathematik zu tun gehabt haben, allerdings eher als Zusatz zu den Grundfragen von Ausnahmen vollkommener Kristallsymmetrie – was zu einem Kernbereich von Abels weiteren mathematischen Studien werden sollte. Abel schreibt über August Naumann:

„In Freiberg, wo ich mich einen Monat bei Keilhau aufhielt, habe ich die Bekanntschaft eines jungen, eifrigen Mathematikers gemacht, nämlich des Bruders von [Carl Friedrich] Naumann, der in Norwegen war. Er ist ein sehr angenehmer Mensch und wir harmonierten gut miteinander.“

Die Abstecher nach Leipzig und Freiberg standen nicht unbedingt auf der offiziellen Reiseroute. Abel hätte sich eigentlich auf direktem Weg nach Paris begeben sollen, wo die mathematische Elite der damaligen Zeit versammelt war. Abels Lehrer an der Universität Christiania, Christopher Hansteen – selbst ein wichtiger Teilnehmer an Gauß‘ Geomagnetismus-Projekt – bemerkte zu Abels „Umwegen“:

„…Aber wozu dieser Thor in der Geröllhalde11 nach Leipzig und an den Rhein will, weiß ich nicht…[Dennoch] kommt er immer dorthin, wohin er soll, selbst wenn er sich nicht geradewegs darauf zubewegt.“

Abels Antwort an Hansteen ist vielsagend:

„… an Material für mehrere Jahre wird es nicht fehlen; noch mehr bekomme ich wohl auf der Reise, denn gerade in dieser Zeit gehen mir viele Ideen im Kopf herum.“

Kein Wunder, wenn man an Bachsche Inversionen und Transformationen, Mozarts Bachstudien und die Implikationen der Asymmetrie physikalischer Transformationen in der Natur denkt, mit denen sich Abel beschäftigte.

Die wichtigen Verfahren, die Abel entwickelte, waren a) die Inversion – die Umkehr der Untersuchung von „der Ableitung von den Fakten“ zu „den Voraussetzungen, daß Funktionen überhaupt funktionieren“, und b) die Isolierung nichtsymmetrischer Merkmale eines Systems mögen bereits bei seinem früheren Lehrer Bernt Holmboe und seinem Universitätsprofessor Hansteen angeklungen sein, aber richtige Gestalt nahmen sie erst in Berlin, Leipzig und Freiberg an.

Der 23jährige Abel beschreibt in obigem Brief an Hansteen auch seinen neugefaßten Plan, die Analysis auf eine strenge Grundlage zu stellen:

„Überall [in der höheren Analysis, besonders in der Tradition Eulers] findet man das unglückliche Verfahren, daß vom Besonderen auf das Allgemeine geschlossen wird, und äußerst merkwürdig ist es, daß es nach einer solchen Vorgehensweise doch nur wenige der sogenannten Paradoxe gibt. [Abel suchte also geradezu nach solchen Paradoxen!] Es ist wirklich sehr interessant, nach dem Grund hiervon zu suchen. Nach meinen Überlegungen liegt es daran, daß die Funktionen, mit denen sich die Analysis bislang beschäftigt hat, sich meist durch Potenzen ausdrücken lassen. Sobald andere Funktionen dazwischen kommen, was allerdings nicht oft der Fall ist, geht es nicht besonders gut und es entsteht dann, durch falsche Schlüsse, eine Menge von miteinander verbundenen, unrichtigen Sätzen… Es läuft zufriedenstellend, solange man allgemein vorgeht…“

Darin klingt sehr stark Leibniz‘ Methode der „Analysis situs“ an (genauso wie LaRouches „Top-Down-Methode“, die immer den Vorzug zu „Bottom-up“ haben sollte).

Venedigs „melancholischer Anblick“

Abels Besuch in Venedig verschaffte ihm ein überzeugendes Feindbild für seine moralische Ablehnung von „Mathematik durch Induktion“. Über seine Eindrücke schreibt er:

„Es ist ein melancholischer Anblick, durch Venedig zu gehen. Überall sieht man die Zeichen alter Pracht und gegenwärtigen Elends… Alles zeugt von Verfall.“

Die damalige Mathematik, die nicht offen die Bedeutung von Gauß‘ Disquisitiones aufgriff, befand sich in einem ganz ähnlichen Zustand mit „Zeichen alter Pracht und gegenwärtigen Elends.“ Dies sollte man nicht als bloße „poetische Wahrheit“ abtun. Der rückständige Zustand einer „von unten aufgebauten Mathematik“ (was Edgar Allan Poe in Anlehnung an Francis Bacon „Hoggism“ – Schweinkram – nannte) war nicht nur bombastisch, sondern hätte es so eigentlich gar nicht geben dürfen. Ihre bloße Existenz verriet ein nicht zu übersehendes, systematisches Problem. Für Abel stand fest: Der bloße Umstand, daß es Venedig als zweite Inkarnation Roms gab, durfte nicht als notwendiger Bestandteil der Welt akzeptiert werden – ohne Schaden an den eigenen geistigen Fähigkeiten zu erleiden. Selbst dieser Teil seiner ästhetischen Erziehung sollte sich als äußerst nützlich erweisen, um sich für seine kommenden Auseinandersetzungen mit den mathematischen Reaktionären in Paris zu wappnen.

Angemerkt sei noch, daß Abel zwischen seinen Aufenthalten in Freiberg und Venedig einen Abstecher nach Dresden und Prag machte, wo er eine italienische Oper bzw. Schillers „Wilhelm Tell“ sah. In Prag suchte er auch den Direktor des astronomischen Observatoriums auf. (Es ist vorstellbar, daß Abel aus den Gesprächen mit jenen, die an diesem Observatorium arbeiteten, an dem auch einmal Johannes Kepler tätig war, großen Nutzen gezogen hat, aber dem Autor ist es nicht gelungen, Berichte über diese Gespräche ausfindig zu machen).

Bevor Abel endgültig nach Paris aufbrach, legte er nach Venedig einen letzten Zwischenaufenthalt in Wien ein. Sechs Wochen hielt er sich dort auf, besuchte zahlreiche Theateraufführungen und traf sich mit Crelles Freund Johann Joseph von Littrow, der das Wiener Observatorium leitete.12 Von Littrow stattete Abel mit einem Empfehlungsschreiben aus, das sich später als wichtig erweisen sollte, um in Paris mit Alexis Bouvard, dem Direktor des dortigen Observatoriums, in Kontakt zu kommen.

Paris: Abel schließt sich Dirichlet an

Tatsächlich wurde Abel von Bouvard bei einer einflußreichen Gruppe französischer Republikaner um Audebart, Baron de Férrusac, eingeführt. 1823 hatte Audebart ein Magazin begründet, das später Bulletin General et Universel de Sciences et de l‘Industrie heißen sollte, worin den Parisern nützliche wissenschaftliche Fortschritte mitgeteilt wurden, vor allem jenen außerhalb von Paris. Eine günstige Beurteilung erhielt Audebarts Magazin von einem Mitglied der Französischen Akademie, C. August Dupin – dem realen Wissenschaftler, dessen Namen Edgar Alan Poe für seinen fiktiven Dichter- Mathematiker verwendete.

Einer von Audebarts Redakteuren, Jacques Frédéric Saigey, beauftragte Abel damit, kurze Synopsen von Artikeln aus anderen Wissenschaftsjournalen zu schreiben. Eine von Abels ersten Einsendungen war sein eigener Beweis dafür, daß die allgemeine Gleichung fünften Grades (quintische Gleichung) nicht durch Radikale auflösbar ist;13 dazu kam eine Zusammenfassung seines norwegischen Artikels über den Gravitationseffekt des Mondes auf das Pendel.

Die hervorragend ausgestattete Privatbibliothek des Barons, die von Saigey verwaltet wurde, war Treffpunkt der Gelehrten von Paris, besonders jenen, die sich nicht im Dunstkreis von Augustin-Louis Cauchy und den Restaurationisten in der Akademie befanden. (Seit dem Wiener Kongreß 1815 bis zur Juli- Revolution 1830 stand Frankreich unter der Herrschaft der wiederhergestellten Monarchie der beiden Brüder Ludwigs XVI., und Cauchy war ihr Statthalter an der Akademie.) Dort, in Saigeys Bibliothek, traf Abel Lejeune Dirichlet, der damals mit 21 drei Jahre jünger war als Abel. Es ist durchaus denkbar, daß Dirichlet Abel wegen dessen Veröffentlichung über die quintischen Gleichungen aufgesucht hat. Abel schreibt am 24. Oktober 1826 über Dirichlet:

„Er ist ein sehr scharfsinniger Mathematiker… Er hat die Unmöglichkeit bewiesen, die Gleichung x5 + y5 = z in ganzen Zahlen zu lösen, sowie andere nette Dinge.“

Außerdem hielt er fest:

„[Ich machte die Bekanntschaft von] Herrn Le-jeune Dirichlet, einem Preußen, der kürzlich zu mir kam, weil er mich für einen Landsmann hielt.“

Dirichlet war sicherlich keine Verwechslung unterlaufen: Er wußte, daß er es mit einem Norweger zu tun hatte! Denkbar wäre, daß er bei seiner Bemerkung Abels Berlin-Aufenthalt und möglicherweise sogar Humboldts Plan im Kopf hatte, Abel nach Berlin zu holen, aber es ist eher wahrscheinlich, wenn man Dirichlet kennt, daß er sich Abel im „Land der Disquisitiones“ verbunden fühlte.

Die Dämonen Laplace und Cauchy

Die Zeit zwischen Juli und Oktober 1826 war Abels wohl konzentrierteste Schaffensphase, in der er vor allem an seinem Papier über transzendentale Funktionen arbeitete. Dieses Werk muß als Frucht seines Besuchs besonders in Berlin, Leipzig und Freiberg angesehen werden. Die Einleitung zu diesem Mémoire sur une propriété générale d’une classe trés étendue des functions transcendantes wurde am 30. Oktober von Joseph Fourier in der Akademie vorgetragen. Das Manuskript landete dann bei Augustin-Louis Cauchy, der eine Empfehlung zur Veröffentlichung verfassen sollte. Danach verschwand das Manuskript spurlos.

Schon vor dem 30. Oktober hatte Abel Cauchy Gelegenheit gegeben, seine Abhandlung zu begutachten: „Cauchy habe ich sie gezeigt, aber er wollte kaum einen Blick darauf werfen.“ Nach der Vorstellung des Mémoire behauptete Cauchy, er habe es „verloren“, und natürlich wurde auch keine Empfehlung zur Veröffentlichung geschrieben.

Selbst für jemanden, der die wissenschaftliche Entwicklung unterdrücken und neue Wissenschaftsgenies verdrängen wollte, war das ein extrem brutales und verzweifeltes Vorgehen. Allerdings war dies für Abel keineswegs überraschend. In den drei Monaten zuvor hatte er das Problem bereits beschrieben:

„Cauchy ist fou [verrückt], und es ist kein Auskommen mit ihm, obwohl er der Mathematiker ist, der derzeit weiß, wie die Mathematik behandelt werden muß. Seine Sachen sind vortrefflich, aber er schreibt sehr undeutlich. … Was er macht, ist zwar ausgezeichnet, aber sehr verwirrend… Cauchy ist überaus katholisch und bigott. Für einen Mathematiker etwas sehr Verwunderliches.“

Was ist da so „verwunderlich“? Cauchy war ein Mathematiker, der in der Lage war, die maßgeblichen mathematischen Themen zu erkennen, aber er war entschlossen, sie zu verschleiern und zu unterdrücken. Abel besaß die analytische Fähigkeit, das zutiefst Böse in den Wissenschaftskreisen von 1826 zu erkennen, eine Fähigkeit, die zweifellos auf seine moralische Verpflichtung zur Wahrheit und seinen Widerwillen gegen den „venezianischen Verfall“ zurückgeht.

Abel sprach auch ganz offen über seinen Eindruck, warum diese Pariser Krankheit nicht einfach zu heilen sei. Er war überzeugt davon, daß sich die ältere Generation im Umkreis der Akademie nicht gegen Cauchy zur Wehr setzen würde. Der 74jährige Adrien Marie Legendre war zwar „außerordentlich zuvorkommend… aber unglücklicherweise steinalt.“ Sylvestre François Lacroix war biologisch zwar erst sechzig, aber er ist „fürchterlich kahlköpfig und auffällig alt“, während Simeon Denis Poisson „mir sehr von sich eingenommen vorkam“.

Besonders aufgebracht war Abel aber über den sophistischen Pierre-Simon Laplace:

„Er sieht flink und klein aus, hat aber den gleichen Fehler, wie ihn der Teufel dem Zambullo vorwirft, nämlich la mauvaise habitude de couper la langue de gens [er hat die schreckliche Angewohnheit, Leute zum Schweigen zu bringen].“

Abel war sich wohl im klaren darüber, daß Laplaces deterministisches Denken diesen letztlich dazu brachte, eine „höhere Intelligenz“ vorauszusetzen – den Laplaceschen Dämon, der es erlaubte, alles und jedes mechanistisch vorherzubestimmen, ein Trick ganz ähnlich wie der der „unsichtbaren Hand“. Solche Sophistereien sollten eher verschleiern als aufdecken – ganz ähnlich wie der Obskurantismus, den Abel bei Laplaces Kollegen Cauchy beanstandete, wobei Cauchys Obskurantismus jetzt sogar soweit ging, Abels Meisterwerk einfach verschwinden zu lassen.

Abels Fähigkeit, sich trotz des reaktionären kulturellen und mathematischen Umfelds in Cauchys Paris zu behaupten, hatte unmittelbar mit seinem einjährigen Aufenthalt in Berlin, Leipzig, Freiberg, Prag und Wien – und sogar in dem dekadenten Venedig – zu tun. Erinnern wir uns an Abels Aussage: „Man lernt viele seltsame Dinge kennen auf einer solchen Reise, von denen ich mehr Nutzen habe, als wenn ich in einem fort Mathematik studierte.“

Sämtliche Facetten von Abels kreativem Denken fanden ihren gesetzmäßigen Ausdruck in Bach, in der ausdrucksstarken Sprache der Inversion und in den asymmetrischen Eigenschaften von Kristallen.

Wenn sich der Zugang zu höheren kausalen Prozessen entwickelt, werden notwendigerweise bisher verborgene Prozesse des „Mathematikers“ Form und Richtung erhalten. (Und diese verborgenen Prozesse gelten auch für den erstklassigen Mathematiker bei seiner unreflektierten Annahme der Zahl „zehn“.)14

III. Wer hat Abels Tod auf dem Gewissen?

Abel erhielt in Paris keine Auskunft über seine große Abhandlung, die in Cauchys Arbeitsräumen weggeschlossen war. In einem Brief nach Hause hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg:

„Im übrigen liegt mir der Franzose nicht so wie der Deutsche. Der Franzose ist gegenüber Fremden ungeheuer zurückhaltend. Es ist sehr schwierig, eine nähere Bekanntschaft mit ihm zu machen. Und ich wage nicht, auf eine solche zu rechnen. Jeder arbeitet für sich, ohne sich um die anderen zu kümmern. Alle wollen belehren, und niemand will lernen. Überall herrscht der krasseste Egoismus.“

Jahre des intellektuellen Terrors hatten innerhalb und außerhalb der Akademie ihren Preis gefordert. Abels „Landsmann“ Dirichlet verließ damals Paris; Alexander von Humboldt hatte ihm eine Professur in Deutschland besorgt. Von November 1826 bis Januar 1827, seine letzten drei Monate in Paris, war Abel zunehmend isoliert. Wahrscheinlich hat er sich genau in dieser Zeit die Tuberkulose geholt, die damals gleichbedeutend mit einem Todesurteil war. Aus seinem Verhalten läßt sich schließen, daß seine Hauptsorge war, nach Norwegen zurückzukommen und sich auf sein eigenes Schaffen zu konzentrieren, solange ihm Zeit dafür blieb. Er hielt sich zwar noch die nächsten vier Monate in Berlin auf und besuchte die Musikabende bei Crelle und Sara Levy, doch zur Überraschung Crelles lehnte er dessen Angebot ab, Herausgeber von Crelles Journal zu werden. Als er nach Norwegen zurückfuhr, hatte er noch weniger als zwei Jahre zu leben.

Wahrscheinlich 1828 schrieb Crelle an Alexander von Humboldt:

„Die Herren Dirichlet, Abel, Jacobi und Steiner, die alle mit Ausnahme von Abel bereits in Diensten der preußischen Regierung stehen, sind tatsächlich eine Gruppe junger Mathematiker, die Anlaß zu den größten Erwartungen für den Fortschritt der Wissenschaft geben. Vielleicht werden sie einmal Mathematiker allerhöchsten Ranges werden, denn trotz ihrer Jugend verdankt ihnen die Wissenschaft bereits wesentliche Fortschritte… Erneut vermag die preußische Regierung so große Talente zu unterstützen, welche die Natur nur selten hervorbringt. Hierfür ist Ihnen, Eurer Exzellenz, die Wissenschaft zu großem Dank verpflichtet.“

Crelle und Alexander von Humboldt hatten immer noch vor, Abel eine Professorenstelle in Berlin zu besorgen. Im April 1829 traf Crelles Brief mit der Nachricht ein, daß Abel nach Berlin berufen worden sei. Niels Henrik Abel war aber nur wenige Tage zuvor bereits gestorben.

Carl Jacobi, der in Berlin auf mathematischem Gebiet eng mit Abel zusammengearbeitet und sich jede Woche mit Crelle und Abel zum Freitagsspaziergang getroffen hatte, übte Druck auf die Pariser Akademie aus, Abels „verloren gegangenes“ Manuskript endlich beizubringen. Nach einer Eingabe des norwegischen Konsuls in Paris hat Cauchy schließlich Abels Manuskript ausfindig gemacht – zuvor hatte er allerdings erneut ein der Akademie eingereichtes Manuskript „verloren“, das von Evariste Galois, einem weiteren der jungen Gaußschen Genies. Aus einem Pariser Gefängnis schrieb er:

„… aber ich muß erwähnen, wie meine Manuskripte in den Kartons der Herren Mitglieder des Institutes verloren gingen, obwohl ich in Wahrheit eine solche Nachlässigkeit seitens der Männer, die den Tod Abels auf dem Gewissen haben, nicht nachvollziehen kann.“

Der Fall Galois bestätigt und unterstreicht das Schicksal Abels. Aber für beide sei noch einmal wiederholt:

„In ihrer Arbeits- und Denkweise kamen stets zwei wichtige Aspekte zusammen: 1. ein „nicht-mathematischer“, musikalischer und/oder poetischer Kern, und 2. ein erkennbarer, historisch-spezifischer moralischer Kern – was daran deutlich wird, daß bei ihren Ideen und ihrer Beschäftigung mit Problemen von „Stetigkeit“ und „Unstetigkeit“ immer die mutige Entscheidung eine Rolle spielte, sich mit nichts weniger als der Gesamtheit des Universums zu beschäftigen.“

Fußnote(n)

- Siehe LaRouches „Vier Gesetze“. Hier insbesondere: „Es muß sichergestellt sein, daß ausreichend Kredit… geschaffen wird,… um im ganzen Land einen allgemeinen Wirtschaftsaufschwung einzuleiten – dessen Effekt sowohl pro Kopf als auch in der Nettozuwachsrate an Produktivität bemessen wird… Dies hat von Natur aus grundlegend wissenschaftlichen, nicht bloß mathematischen Charakter und geschieht durch wissenschaftlichen und verwandten Fortschritt, pro Kopf gemessen wie auch für die menschliche Bevölkerung in ihrer Gesamtheit betrachtet. Die ständige Erhöhung der realen Produktivität am Arbeitsplatz“ ist entscheidend. „Der Mensch ist für die Menschheit das einzige wirkliche Maß der Geschichte in unserem Sonnensystem und allem, was sich darin verbirgt.“[↩]

- Für den Fall, daß man eine Summer größer als 10 erhält, wiederhole man die Addition von Ziffern – z. B. 11 mal 9 gibt 99, und die Addition von 9 + 9 ergibt 18, nicht 9. Wenn man nun 1 + 8 zusammenzählt, bekommt man wieder 9.[↩]

- Siehe Lyndon LaRouche, “Poetry Must Begin to Supercede Mathematics in Physics.”[↩]

- Das Konzept von Kraft/dunamis hat Bruce Director entwickelt in „Riemann for Anti-Dummies“, Teil 33, „Hyperbolic Functions – A Fugue Across 25 Centuries“. Siehe auch „Riemann for Anti-Dummies“, Teil 66.[↩]

- Dirichlet spielt eine wichtige Rolle in der Beschreibung des Autors über die deutsch-jüdische Familie Mendelssohn. Siehe „Philosophische Vignetten aus dem politischen Leben von Moses Mendelssohn, Ibykus Nr. 68 von 1999, und über Dirichlet siehe auch “Rebecca Dirichlet’s Development Of the Complex Domain, EIR, 11. Juni 11 2010.[↩]

- Crelles Zehn Gesänge am Fortepiano (op. 3) scheinen aus der Zeit der Befreiungskriege (1813/14) zu sein. Die zehn Sätze sind: C. A. Tiedges Abendfeier; Goethes Der untreue Knabe; Liebe; Bechtolsheims Die Blume aus Norden; Goethes Der Fischer; Mein Edmund; A. H. Niemeyers Dreistimmiger Kanon; Friedrich von Matthissons Elysium; Friedrich von Hardenbergs Sängers Klage; and Goethes Rastlose Liebe. Außerdem vertonte er Goethes Neue Liebe, neues Leben und Hardenbergs Zulima.[↩]

- Adagio and Fugue, KV 546, bearbeitet, La Fugue quatuor de W.A. Mozart arrangée pour le Piano=Forte à quatre mains et dédiée à Monsieur Crelle par son ami J.P. Schmidt. Trautwein: Berlin, [1825].[↩]

- Beethovens Streichquintett, Op. 29, bearbeitet, Rondeau, tiré du Grand Quintuor, Oeuvre 29, Arrangé pour le Pianoforte à quatre mains et dedié à Mdmlle Fanny & Msr. Felix Mendelssohn-Bartholdy par J. P. Schmidt.[↩]

- “Rebecca Dirichlet’s Development Of the Complex Domain,” EIR, June 11, 2010, S. 31–32.[↩]

- Der Vater hatte „C. F.“ sogar vier Vornamen gegeben, darunter auch „Amadeus“ – fünf Jahre nach Mozarts Tod.[↩]

- Der Ausdruck „Thor in der Geröllhalde“ stammt wahrscheinlich aus einer (damals gerade im Magazinet abgedruckten) Sage, wonach der Gott Thor im Zorn Steine von den Bergen bei Urebö schleuderte und dabei in der Geröllhalde seinen Hammer verlor. Um ihn wiederzufinden, wälzte er Steine und Felsen links und rechts zur Seite und bahnte sich so einen Weg durch die Halde.[↩]

- Im übrigen soll die „Littrow-Projektion“ die einzige winkeltreue retroazimuthale Kartenprojektion sein. Interessant ist auch, daß Littrows früherer „akademischer Berater“ in Prag der Professor für Ästhetik und klassische Literatur August Gottlieb Meißner gewesen ist, auf den die Geschichte zurückgeht, daß der venezianische Agent Casanova 1787 darauf Einfluß genommen habe, Mozart zur Fertigstellung seines Don Giovanni zu bewegen.[↩]

- Algorithmische Lösungen waren für Gleichungen zweiter, dritter und vierter Potenz gefunden worden. (Algebra-Studenten lernen gewöhnlich nur die einfachste, die „quadratische Gleichung“). Entgegen den Erwartungen der „Bottom up“-Anhänger wurde für die Gleichung fünfter Potenz nicht nur kein Algorithmus gefunden, sondern Abel und Dirichlet fanden heraus, warum dies der Fall war, und bewiesen, daß kein derartiger Algorithmus möglich ist.[↩]

- Für den aufmerksamen Leser haben wir hier eine mögliche Erklärung für das Zahlenrätsel am Anfang des Artikels, damit er oder sie eigene Lösungsvorschläge damit vergleichen kann. Entscheidend ist die „9“ als letzte Ziffer des „Zehnersystems“. Durch Multiplikation mit 9 entsteht eine Reihe: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 usw. Jede Addition von 9 vermindert die rechte Spalte um 1 und erhöht die nächstlinke Spalte um 1. Diese „verborgene“ Eigenschaft ist einfach eine pädagogische Funktion des Lehrers in der ersten Klasse, der die Aufzählung der Ziffern bei 9 anhielt und dann mehrere Wochen damit verbrachte, einem die Bedeutung der Spalten und der Platzhalterrolle von 0 einzubläuen. (Es war sehr wichtig, die Spalten beim Addieren richtig auszurichten.) Es ist kein Problem, Zahlen in Zehnergruppen mit Spalten wachsender Potenzen darzustellen. Das Problem entsteht erst, wenn man sich geistig dahingehend täuschen läßt, welche Implikationen die Gestaltung des „Zahlenraums“ hat.[↩]