Die Plasmaforschungsanlage Wendelstein 7-X in Greifswald ist jetzt betriebsbereit. Die Tests der kommenden Jahre sollen zeigen, daß der Betrieb von Fusionskraftwerken prinzipiell möglich ist. Das Projekt ist eine wissenschaftliche Meisterleistung und bahnt der Menschheit potenziell den Weg in eine ungeahnte Zukunft.

„Die Fusion ist leicht, aber die Kontrolle ist schwer.” – Edward Teller

Der Entdecker der Kernfusion, Edward Teller, hielt die Sage des Prometheus, der dem Menschen das Feuer brachte, für ein zentrales Motiv beim Fortschritt in der Energietechnik. Mythologie und Wissenschaft bilden eben keine unvereinbaren Gegensätze. Im Gegenteil, zeigt uns doch allen voran der Mythos des griechischen Halbgottes Prometheus (der „Vorausdenkende”), der die Menschen nicht nur die Beherrschung des Feuers, sondern zahlloser weiterer Technologien lehrte, ein Prinzip auf, ohne welches jegliche wissenschaftliche Betätigung nur eine teilnahmslose Fingerübung wäre. Das wissenschaftliche Vorausdenken, das erst die Bedingungen schafft, unter denen wir in Zukunft leben werden, ist quasi der prometheische Charakter des Menschen. Bei dieser schaffenden, also produktiven Betätigung entdecken wir Menschen immer wieder neue Prinzipien der Natur, die uns gleichsam ein neues Potential für alle Bereiche des Zusammenlebens erschließen. Diese schöpferischen Akte sind nur dem Menschen eigen und bezeugen die nicht-animalische Natur seiner Gattung. Hätte er diese Gabe nicht, wäre er aufgrund seiner körperlichen Schwäche längst durch ihm weit überlegene wilde Tiere, Krankheiten und gewaltige Naturkatastrophen komplett ausgelöscht worden.

Der Mensch nutzte von Anbeginn das Feuer als Wärmequelle, aber das tiefere Geheimnis des Feuers, nämlich daß es eine ursprüngliche Kraft darstellt, die alle Dinge in der Natur bewegt, wurde spätestens durch Johannes Keplers Entdekkung über die Sonne als Kraftzentrum des Planetensystems bewiesen. Erst vor relativ kurzer Zeit entdeckten Forscher und Ingenieure dann, daß man Feuer und Hitze als Antrieb in Maschinen zur Verrichtung mechanischer Arbeit nutzen kann. Sie entdeckten anschließend, daß durch Spaltung schwerer Atome bzw. durch Fusion leichter Atome ein Feuer entfesselt werden kann, das dem Menschen Zugang zu einer Kraft eröffnet, die es ihm ermöglicht, allen materiellen Mangel und alle Mühe beim Lebensunterhalt hinter sich zu lassen.

In der Wirtschaftstheorie von Lyndon LaRouche steht die durch schöpferische Forschung gemeisterte Erhöhung der Leistungsdichte oder Energieflußdichte energetischer Prozesse im Mittelpunkt. Eine Erhöhung der Energieflußdichte bringt der menschlichen Gattung zunehmend Kontrolle über die Naturgewalten. Erst durch diese Zukunftsgestaltung durch naturwissenschaftliche Erkenntnis begreift der Mensch immer deutlicher seine eigentliche Rolle, die darin liegt, durch die kluge Nutzung dieser Kräfte zur Verbesserung des ihn umgebenden Kosmos beizutragen.

Diese Betrachtungen kollidieren mit dem heutzutage grassierenden Technologie-Pessimismus, der vor allem von der populären Ökologiebewegung propagiert wird, den „Extremisten unter der Flagge des Umweltschutzes” (Edward Teller), die den Menschen zur Aufgabe seiner prometheischen Kenntnisse zwingen will, also genau demjenigen Wissen, das den Menschen zu Landwirten, Seefahrern, Architekten, Poeten, Ingenieuren, Astronauten und Wissenschaftlern machte. Der „Ökologe” will dem Menschen einbläuen, er sei eine mißratene Spezies, die sich in ein „Gleichgewicht mit der Natur” einzufügen habe, in welcher nur „angepaßte” Technologien ihren Platz hätten. Der Ökologe glorifiziert die Natur und macht aus ihr eine schicksalhafte Allgewalt. Diese Betrachtungsweise ist die Grundlage der oligarchischen Ordnung, in der eine unantastbare Führungskaste die Kontrolle über die Bevölkerungszahl und -entwicklung behält, nicht ungleich dem Faschismus und Korporativismus aus jüngster Erfahrung. Die anti-technologische Gesellschaft bringt der Menschheit eine neue „Büchse der Pandora”, derjenigen ähnlich, die der mythische Göttervater Zeus, der Prometheus für seine Menschenfürsorge brutal folterte, einst zur Ausrottung der menschlichen Gattung durch Leid und Krankheit zur Erde brachte. Wer diesen Grundkonflikt des prometheischen und oligarchischen Modells nicht begriffen hat, kann die Erscheinungen, die sich bis heute durch die Geschichte der menschlichen Zivilisation ziehen, nicht korrekt lesen.

Prometheus in Greifswald

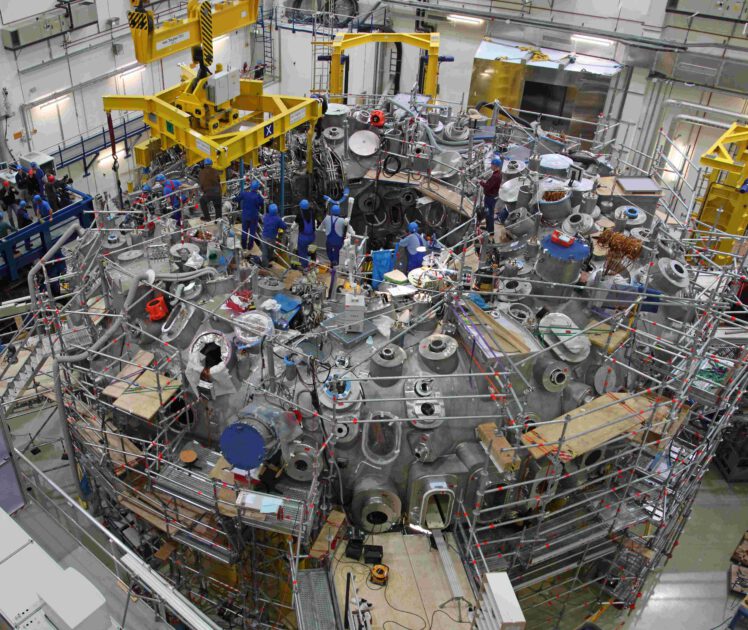

In der malerischen Stadt Greifswald an der Ostsee steht eine Anlage, die nach 35jähriger Entwicklungszeit am 10. Dezember 2015 für einen Bruchteil einer Sekunde ein Feuer von einer Million Grad Celsius erzeugt hat. Kurz darauf, nämlich am 3. Februar 2016, erhöhte man die Temperatur auf 80 Millionen Grad, wiederum für einen Sekundenbruchteil. Die durch eine Reihe von geplanten Experimenten angestrebte Temperatur soll auf 100 Millionen Grad erhöht, und die Brenndauer auf eine halbe Stunde verlängert werden. Wenn dies gelingt, wird der Nachweis erbracht sein, daß wir die Technologie zur Erzeugung des Sonnenfeuers beherrschen können. Die Kernfusion läuft im Zentrum der Sonne, so wie in allen Sternen, ab. Dort herrscht ein so enorm hoher Druck und eine solch hohe Temperatur, daß atomare Teilchen dazu gebracht werden, sich einander anzunähern und miteinander zu verschmelzen, also zu fusionieren. Im Experiment kann man diesen Prozeß nicht identisch nachbilden, aber man kann die Atome des schweren und überschweren Wasserstoffs, dem Deuterium und dem Tritium, die im Vergleich zum einfachen Wasserstoff zusätzliche Neutronen im Atomkern aufweisen und deshalb „schwerer” sind, in der Greifswalder Anlage so „stimulieren”, daß sie doch miteinander zu fusionieren, wobei sie große Mengen an Energie abgeben, die wir für uns nutzbar machen können. Das so erzeugte Feuer aus heißem Gas nennt man Plasma, bei dem sich die Elektronen von den Atomkernen lösen und die geladenen Teilchen im magnetischen Käfig schweben. Das zu diesem Zweck errichtete Fusionsreaktor-Modell heißt Wendelstein 7-X und ist vom Typ Stellarator, einem leicht verdrehten Ring, den der Teamleiter des Projekts, Prof. Thomas Klinger, einen „optimierten Torus mit Kurven und Beulen” nennt.

Wie erreicht man nun die laut Edward Teller so schwierig herzustellende Kontrolle über das Plasma? Da das Plasma magnetisch geladen ist, kann man es durch starke Magnete in einer Kammer einschließen. Im Falle des Stellarators besteht diese Kammer aus einem Kranz von 50 Magneten, bestehend aus 3,5 Meter hohen Spulen aus einer Niob-Titan Legierung. Form und Anordnung der Magnetspulen beim Wendelstein 7-X bestimmt die Form des Magnetfeldes und kann so das umlaufende Plasma in idealer Weise umschließen und dafür sorgen, daß sein Fluß dauerhaft aufrecht erhalten werden kann. Niob-Titan besitzt besondere supraleitende Eigenschaften bei Temperaturen unterhalb von 9,5 Grad Kelvin. Die Magnete werden deswegen durch die Verwendung einer 5000 Watt starken Kälteanlage und flüssigen Heliums in einem speziellen Kühlmantel (Cryostat) auf etwa 3 Grad Kelvin, das entpricht -270 Grad Celsius, heruntergekühlt. Insgesamt 425 Tonnen Material wird so auf Supraleitungsttemperatur gebracht. Das durch eine Einfüllvorrichtung in die Kammer eingebrachte Wasserstoffgas – zwischen 5 und 30 Milligramm – wird dann durch eine 14 Megawatt starke Mikrowellen-Plasmaheizung erhitzt, was zur „Zündung” des Millionen Grad heißen Feuers aus Gas führt.

Merkel: „Sternstunde der Wissenschaftsgeschichte”

Seit dem erwähnten 3. Februar 2016 befindet sich der Stellarator nun offiziell im Experimentierbetrieb. An jenem Tag leitete Bundeskanzlerin Angela Merkel im Beisein einer internationalen Forschergruppe und Politikern per Knopfdruck einen 60-sekündigen Countdown ein, an dessen Ende erfolgreich ein Wasserstoffplasma gezündet wurde. Im Vorfeld hielt sie abseits der Tagespolitik eine beachtenswerte Rede, die die Bedeutung des Wendelstein 7-X hervorhob. Merkel sprach von der „weltweit bedeutsamsten Anlage des Bautyps Stellarator”, der uns „die Aussicht auf eine schier unerschöpfliche Energiequelle” eröffne. Sie ging aber auf noch wesentlich grundlegendere Betrachtungen ein, die das Wesen von Forschung und Naturwissenschaften überhaupt berühren. Wörtlich sagte Frau Merkel:

„Am Beispiel der Kernfusion wird deutlich, wie langwierig und aufwendig Grundlagenforschung mitunter sein kann. Sie erfordert neben Wissen auch eine gehörige Portion Ausdauer, Kreativität und immer wieder Wagemut. Wer sich in bislang unerforschte Gebiete vorwagt, weiß oft nicht, wohin der eingeschlagene Weg führen wird. Es gibt manchmal Sackgassen; manchmal läuft man auch im Kreis – das ist sozusagen das Berufsrisiko eines Forschers. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn sich plötzlich ein neuer Ausblick eröffnet und man etwas geschafft hat, was bis dahin noch nicht bekannt war. Wir müssen uns daher immer wieder vor Augen führen: Grundlagenforschung ist zeitlich nicht immer planbar oder sogar gar nicht planbar; und manchmal bringt sie auch Nebenerkenntnisse, von denen man gar nichts geahnt hat. Ohne Grundlagenforschung wird man bestimmte Erkenntnisse eben nicht gewinnen können. Max Planck hat das einmal so ausgedrückt: ,Wer es einmal so weit gebracht hat, daß er nicht mehr irrt, der hat auch zu arbeiten aufgehört‘…

Auf viele Fragen hat man schon befriedigende Antworten gefunden. Aber das Interessante ist auch, daß sich dann immer wieder neue Fragen stellen. Deshalb wird Grundlagenforschung auch nie zu einem Ende kommen, sondern es werden sich immer wieder neue Aufgaben als Forschungsgegenstände ergeben und mit jeder neuen Antwort eben auch Grundlagen für ein gutes oder besseres Leben – ob dies nun die Gesundheit, die Ernährung, die Mobilität oder eben auch die Energieversorgung betreffen mag. Oft kann man nicht genau sagen, wo man bestimmte Erkenntnisse anwenden kann. Wir wissen aus vielen Gebieten – aus der Forschung im Weltraum, zum Teil auch der Militärforschung –, daß plötzlich Ergebnisse auf den zivilen Markt kamen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte…

Wir wollen Erkenntnisse immer sehr schnell gewinnen, aber wir dürfen natürlich nicht verlernen, auch in langen Zeiträumen zu denken. Denn nur so erhalten wir uns die Chance, daß sich auch immer wieder ungeahnte Perspektiven eröffnen…

Wer weiß, vielleicht wird dereinst, wenn man auf dieses Experiment zurückblickt, von einer Sternstunde der Wissenschaft die Rede sein.”

Die Sternenmaschine

In den von starken Betonmauern abgeschirmten Betriebsraum, worin der Stellarator aufgebaut worden ist, kommt man durch ein bewegliches Tor aus ebenfalls mächtigem Beton. Da das Plasmagefäß und der Cryostat zur Wärmeisolation luftleer gepumpt werden muß, erfüllt das Brummen der starken Pumpen den gesamten Betriebsraum. Der Stellarator ist von 254 Stahlrohren und Stutzen umgeben, die den Forschern die Möglichkeit geben, das Plasma zu beobachten und zu versorgen. Sieben Regelungsknöpfe für die Magneteinstellungen bieten einen großen Spielraum zur Veränderung der Parameter, damit schließlich der optimale Plasmaeinschluß gefunden werden kann. Teilchendichte, Temperatur, Heizungsbetrieb, all dies und vieles mehr muß am Ende optimal aufeinander abgestimmt sein, damit die Anlage die Tauglichkeitsprüfung für ein mögliches Fusionskraftwerk bestehen kann. Die Diagnoseverfahren betrachten deshalb zum großen Teil das Profil des Plasmas und ermitteln dabei wichtige Kenngrößen. Dies fließt dann in Studien zum Bau eines Demoreaktors und zur Betriebssicherheit von Fusionskraftwerken ein.

Ursprünglich stand es um das Konzept des Stellarator nicht besonders gut, sagt Klinger, da die ersten Versuche mit der optimalen Form des Magnetfelds scheiterten. Nahezu alle Labors weltweit hätten ihre Stellaratoren „auf den Müll geworfen”, so Klinger. Nur die „störrischen Deutschen” und die Japaner hätten an dem Konzept weiter geforscht. Die Mathematik und Physik komplexer Systeme hatte es schwer, bis schließlich die Entwicklung schneller Computer die Simulation der Magnetfelder ermöglichte. Seitdem habe die Stellaratorforschung große Fortschritte erzielt. Heute zeige sich, so Klinger, daß es richtig gewesen sei, mehrere Wege parallel zu gehen und die Entwicklung des Stellarators trotz der Schwierigkeiten nicht aufzugeben, denn er biete gegenüber dem anderen großen Entwicklungsweg, dem des symmetrisch torusförmigen Tokamak-Modells, ganz bestimmte Vorteile, wie beispielsweise der Dauerbetrieb eines Plasmas.

Um diesen Dauerbetrieb überhaupt optimal gewährleisten zu können, müssen die Physiker und Ingenieure bestimmte Schwächen, die die Vorgängerversionen des Stellarators zum Scheitern brachten, beseitigen. Da das Plasma einen Druck entwickelt, der sich auf das Magnetfeld auswirkt, sind 20 zusätzliche flache Magnete um den Magnetkranz der 50 Spulenmagnete angebracht, um die Rückwirkungen entsprechend abzufedern. Trotzdem soll die notwendige Energieflußdichte des Plasmastroms in keiner Weise beeinträchtigt werden. Auch der Wärmeverlust, der in älteren Versionen zu Problemen führte, soll minimiert werden. Eine weitere Bedingung für den Dauerbetrieb ist, daß die schnellen Teilchen ebenfalls gut eingeschlossen bleiben, denn in einem späteren Kraftwerk müssen die bei der Kernfusion entstehenden schnellen Heliumkerne das Plasma eigenständig auf Fusionstemperatur halten, so daß man die äußere Heizungsanlage abschalten kann. Mit Interferometern, Sonden, Video- und Infrarotkameras können schon jetzt umfangreiche Messungen durchgeführt werden.

Ein weltweites Projekt

Die ersten Planungen des Wendelstein 7-X wurden bereits 1980 eingeleitet, die Errichtung der eigentlichen Gebäude rund um den Stellarator in Greifswald begann dann im Jahre 1996. Der Erstbezug erfolgte im Jahre 2000, der erste Magnet wurde 2004 geliefert. Zwischen 2005 und 2013 wurden alle Teile des Systems montiert, die Magnete getestet und die letzten Schweißarbeiten durchgeführt. Mit etwas über eine Milliarde an Vollkosten – Anlage, Gebäude, Gehälter, Sachkosten – ist der Stellarator offiziell ein Großprojekt der deutschen Wirtschaft und Forschungsgemeinde. Das Forschungszentrum Jülich und das Karlsruher Institut für Technologie haben entscheidend mitgewirkt. Die meisten der 200 Ingenieure, 200 Physiker und 60 weiteren Mitarbeiter, die hier in den kommenden Jahren arbeiten werden, treibe der Idealismus und die Begeisterung zu diesem Projekt an, sagt Professor Klinger. Die Finanzierung übernahmen zu 80 Prozent Bund und Länder, und nur zu 20 Prozent die EU-Kommission. Es sei zwar ein internationales Spitzenprojekt, so Klinger, jedoch habe es eine Art der Präzision erfordert, die man mit einer „Uhrmachermentalität” vergleichen könne. Insofern, so sagen die internationalen Forscher, habe es nur von den Deutschen gebaut werden können. Trotzdem sei es kein speziell deutscher Weg, sondern ein von der globalen Forschergemeinde unterstütztes Projekt, in dem auch in Zukunft Forscher aus aller Welt arbeiten werden.

So haben Spezialisten für Supraleitungstechnik der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau die Verbindungen der Magnetspulen montiert. Auch US-amerikanische Wissenschaftler aus berühmten Forschungseinrichtungen in Princeton, Oak Ridge und Los Alamos arbeiteten in wichtiger Weise mit. Auch Einrichtungen in England, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, Spanien, Portugal, Italien Rußland, Litauen, Ungarn und Japan gaben ihr Know-how an das Stellarator-Projekt in Greifswald weiter. Die Beherrschung der Fusionstechnik gehört daher ganz eindeutig zu den gemeinsamen Zielen der Menschheit, die heutzutage absolute Priorität genießen müssen, wenn die Zukunft überhaupt einen positiven Kurs einschlagen soll. Der prometheische Geist, das kluge Vorausdenken, muß sich als Paradigma der Gesellschaft durchsetzen und endlich eine von allem Mangel und oligarchischer Kontrolle befreite Form des Zusammenlebens erschaffen. Deutschland hat das Potential, ein Zentrum für die Ausgestaltung dieser gemeinsamen Ziele der Menschheit zu sein.