Einleitung

Goethe sah sich selbst nicht nur als Dichter, sondern als Universalgelehrter und insbesondere als Naturforscher. Er empfand es als eine Verkürzung seiner Person, nur als Dichter bezeichnet zu werden, und er sagte über sich: „Seit länger als einem halben Jahrhundert kennt man mich, im Vaterlande und auch wohl auswärts, als Dichter und läßt mich allenfalls für einen solchen gelten; daß ich aber mit großer Aufmerksamkeit mich um die Natur in ihren allgemeinen physischen und ihren organischen Phänomenen emsig bemüht und ernstlich angestellte Betrachtungen stetig und leidenschaftlich im stillen verfolgt, dieses ist nicht so allgemein bekannt noch weniger mit Aufmerksamkeit bedacht worden.“ Im Alter drückte sich der vereinsamte Goethe in einem Gespräch mit Eckermann sogar noch schärfer aus, als er mit bitterem Trotz sagte: „Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute, und ich habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über viele.“

Inwieweit Goethe mit dieser Einschätzung Recht hatte, darüber streiten sich bis heute die Gelehrten. Man stellt mit Erschrecken fest, wie mit der Zeit jeder „seinen Goethe“ herbeizitiert, ob Empiriker, Romantiker, Darwinist, Anthroposoph, Nazi, Anhänger der Frankfurter Schule, New-Age-Freaks, alle zerren sie Goethes Naturforschung herbei, verstehen diese endlich „richtig“ und finden genau, was sie brauchen. Aber Goethe hat diesen allen bereits durch seinen Erdgeist im Faust mitgeteilt: „Ihr gleicht dem Geist, den ihr begreift, nicht mir!“

Wenn es schon zu Goethes Lebzeiten schwer war, seine naturwissenschaftlichen Arbeiten zu würdigen, dann ist das heute noch viel schwerer. Es hat sich nämlich seit damals eine Entwicklung verfestigt, die Goethe erkannte und ablehnte, ohne daß er ahnen konnte, welches Ausmaß sie einmal erreichen sollte. Heute sind – für den Universalisten Goethe völlig unverständlich und inakzeptabel – Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, Kunst und Naturwissenschaft, Herz und Kopf, völlig getrennt.1

Für Goethe ist die Trennung von Naturwissenschaft und Kunst ein ganz schwerer Fehler. In den Heften Zur Naturwissenschaft schreibt er 1817 warnend: „Nirgends wollte man zugeben, daß Wissenschaft und Poesie vereinbar seien. Man vergaß, daß Wissenschaft sich aus Poesie entwickelt habe, man bedachte nicht, daß, nach einem Umschwung von Zeiten, beide sich wieder freundlich, zu beiderseitigem Vorteil, auf höherer Stelle, gar wohl wieder begegnen könnten.“ Das ist genau das gleiche, was Schiller in seinem Gedicht „Die Künstler“ mit den Worten ausdrückte: „Nur durch das Morgentor des Schönen/Drangst du in der Erkenntnis Land.“

Es geht hierbei nicht um ein romantisches Einerlei, um den Ausgleich zwischen linker und rechter Hirnhälfte oder ähnlichem Quark, den man Goethe mir nichts, dir nichts unterschiebt. Naturwissenschaft, die diesen Namen verdient, ist nach Goethes Meinung nur dann Wissenschaft, wenn sie sich über technisches und handwerkliches Werken erhebt und schöpferisch neue Erkenntnis „komponiert“. Solch schöpferisches Denken ist ohne „poetische Leidenschaft“ nicht möglich. Umgekehrt ist Kunst, im Gegensatz zu billiger Unterhaltung, nur dann wirkliche schöne Kunst, wenn sie spielerisch die universellen Gesetze der Schöpfung zum Ausdruck bringt. Für beide ist im menschlichen Geist die gleiche Fakultät verantwortlich, und deswegen kann die eine Form aus der anderen entspringen und sich auf höherer Stufe wieder mit ihr vereinen.

Goethe geht nun noch einen Schritt weiter. Nicht nur sei es falsch, Natur und Kunst zu trennen, sondern der Mensch selbst darf und kann sich bei der Naturbeobachtung nicht von der Natur lösen. Die „Objektivierung“ der Natur durch die Empiristen, welche dem Menschen die Natur als Ding an sich gegenüberstelle, führt nach Goethes Überzeugung zu dem Irrtum, die Natur müsse dem Menschen prinzipiell verschlossen bleiben. Das brachte Goethe in einem Gedicht zum Ausdruck, das er den Physikern explizit ins Stammbuch schrieb. Konkret richtete es sich gegen den damals bekannten Schweizer Naturforscher Albrecht von Haller, der in seinem Gedicht „Die Falschheit menschlicher Tugend“ behauptete, es sei unmöglich, ins Innere der Natur zu dringen. Die kursiv geschriebenen Zeilen kennzeichnen die von Goethe direkt aus Hallers Gedicht übernommenen Zeilen.

Allerdings

Dem Physiker

„Ins Innere der Natur – “

O du Philister! –

„Dringt kein erschaffner Geist.“

Mich und Geschwister

Mögt ihr an solches Wort

Nur nicht erinnern:

Wir denken: Ort für Ort

Sind wir im Innern.

„Glückselig! Wem sie nur

Die äussre Schale weist!“

Das hör ich sechzig Jahre wiederholen,

Ich fluche drauf, aber verstohlen;

Sage mir tausend, tausend Male:

Alles gibt sie reichlich und gern;

Natur hat weder Kern

Noch Schale,

Alles ist sie mit einem Male;

Dich prüfe du nur allermeist,

Ob du Kern oder Schale seist.

Der Kern der Natur ist im Herzen des Menschen. Das darf, so betont Goethe, die Naturforschung nie aus den Augen verlieren. Mit dieser Frage werden wir bei der Betrachtung von Goethes Naturforschung immer wieder konfrontiert. Doch gleich zu Anfang sei denjenigen, die Goethes „Naturverbundenheit“ leichtfertig mit der heute grassierenden grünen Ideologie in einen Topf werfen, folgendes gesagt: Seht euch einmal an, mit welcher Entschlossenheit sich Goethe zeitlebens für den technologischen Fortschritt auf allen Gebieten eingesetzt hat. Er hätte die heutigen Grünen ausgelacht!

(…)

3. Goethes Kampf gegen Newtons Ungeist: Die Farbenlehre

an der Newtonschen Optik zwar

völlig Recht, konnte aber aufgrund

seiner fatalen Selbstbeschränkung

nicht erkennen warum.

Der umfangreichste Teil der Naturforschung Goethes, geht man von der Zahl der zu den verschiedenen Themen veröffentlichten Seiten aus, beschäftigt sich mit dem Gebiet der Farbenlehre. Und keine seiner Arbeiten wurde derart gelobt und verdammt. Wie wir eingangs gesehen haben, blieb Goethe mit seiner Ansicht der Dinge fast völlig isoliert. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens wurde sein wesentlicher Kritikpunkt an der vorherrschenden empirischen Methode, die Goethe mit der Newton-Schule identifiziert, nicht verstanden. Der Grund dafür wurde bereits in der Einleitung angedeutet. Doch es war nicht nur die Dickköpfigkeit seiner Zeitgenossen, die ihn isolierte. Denn zweitens gelingt es Goethe nicht, eine wirkliche Alternative zu dieser empirischen Methode zu entwickeln, welcher man sich in der Naturwissenschaft getrost überlassen kann. Das liegt ironischerweise daran, daß ausgerechnet auf dem Gebiet des Sehens die von Goethe in der Biologie so erfolgreich entwickelte und angewandte „anschauende“ Methode des Urphämomens an ihre Grenzen stößt. Daher erklärt sich, daß Alexander von Humboldt, der Goethes Arbeiten auf dem Gebiet der Biologie so offenkundig begrüßte, sich gegenüber Goethes Farbenlehre sehr bedeckt hielt.2 Doch betrachten wir erst einmal, wie Goethe an die Farbenlehre herangeht und warum er das tut.

3.1 Das Urphänomen der Farbenlehre

„Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden.“ So schreibt Goethe im Vorwort der ersten Ausgabe seiner Farbenlehre 1810, und er fährt fort:

„In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten, Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken; denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.“

Und in der nachfolgenden Einleitung fährt er fort:

„Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde, und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem Äußeren entgegentrete. Hierbei erinnern wir uns der alten ionischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit immer wiederholte, nur von Gleichem werde Gleiches erkannt, wie auch der Worte eines alten Mystikers3, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten:

Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft,

Wie könnten wir das Licht erblicken?

Lebt‘ nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Wie könnt‘ uns Göttliches entzücken?4Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges wird niemand leugnen; aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es faßlicher, wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt werde.“

Goethe zieht also die Grenze zwischen geistiger „Einbildungskraft“ und physikalischer „Erscheinung“ anders als die „objektive“ empirische Wissenschaft. Das „innere“ Licht „ruht“ im Auge und macht das physikalische Sehen des „äußeren“, d.h. physikalischen Lichtes erst durch eine aktive Handlung möglich, zu der es durch innere oder äußere Anregung veranlaßt wird. Konsequenterweise geht Goethe in seiner Untersuchung des Lichtes und der Farben vom Auge aus.5

„Wir betrachten also die Farben zuerst, insofern sie dem Auge angehören und auf einer Wirkung und Gegenwirkung desselben beruhen; ferner zogen sie unsere Aufmerksamkeit an sich, indem wir sie an farblosen Mitteln oder durch deren Beihilfe gewahrten [das sind insbesondere die Prismen-Versuche, die Goethe erst an zweiter Stelle untersucht haben will, R. S.]; zuletzt aber wurden sie uns merkwürdig, indem wir sie als den Gegenständen angehörig denken konnten. Die ersten nannten wir physiologische, die zweiten physische, die dritten chemische Farben…

Gegenwärtig sagen wir nur soviel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe Licht und Finsternis, Helles und Dunkel oder, wenn man sich einer allgemeinen Formel bedienen will, Licht und Nichtlicht gefordert werde. Zunächst am Licht entsteht uns eine Farbe, die wir Gelb nennen, eine andere zunächst der Finsternis, die wir mit dem Worte Blau bezeichnen. Diese beiden, wenn wir sie in ihrem reinsten Zustand dergestalt vermischen, daß sie sich völlig das Gleichgewicht halten, bringen eine dritte hervor, welche wir Grün heißen. Jene beiden ersten Farben können aber auch jede an sich selbst eine neue Erscheinung hervorbringen, indem sie sich verdichten oder verdunkeln. Sie erhalten ein rötliches Ansehen, welches sich bis auf einen hohen Grad steigern kann, daß man das ursprüngliche Blau und Gelb kaum darin mehr erkennen mag.“

Diese „Steigerung“ des Gelb bzw. Blau ins Rot bezeichnet Goethe später als „eine der wichtigsten Erscheinungen in der Farbenlehre, indem wir ganz greiflich erfahren, daß ein quantitatives Verhältnis einen qualitativen Eindruck unserer Sinne hervorbringe.“

Wieder sucht Goethe nach einem Urphänomen der Farbenlehre. Er denkt so: Absolut durchsichtig ist der leere Raum. Denkt man sich diesen Raum auf eine Weise mit Materie gefüllt, daß das Auge noch keinen Unterschied entdeckt, ist es das „Durchsichtige selbst“, welches „schon der erste Grad des Trüben“ ist. Von da geht es kontinuierlich weiter bis zum Weißen, welches das „vollendete Trübe“ ist. Die Wechselwirkung zwischen trüben Medien mit Licht und Finsternis bringen alle physischen Farben als „abgeleitete Phänomene“ dieses „Urphänomens“ bzw. der beiden Aspekte des „Urphänomens“, d. h. der Wechselwirkung Trübe mit Licht oder Finsternis, hervor. Farbloses Licht erscheint durch ein trübes Medium hindurch gesehen gelb und mit zunehmender Trübe gelbrot bis hin zu Rubinrot. Finsternis scheint durch ein von auffallendem Licht erhelltes Mittel gesehen blau, und bei dem mindesten Grad von Trübe Violett.

So erscheint zum Beispiel die Sonne mittags (bei geringer Trübe) gelb, morgens und abends (bei starker Trübe) rot. Andererseits erscheint ihm die Finsternis des Weltraums durch das Tageslicht blau, welches um so intensiver ist, je klarer die Atmosphäre ist.6

Wie ist es nun mit den Farberscheinungen, die „durch Beihilfe farbloser Mittel“ bei der Brechung von Lichtstrahlen entstehen? Die Newtonsche Theorie führte ja die Entstehung alle Farben auf die unterschiedliche Brechung zurück. Goethe beschreibt in den „Konfessionen des Verfassers“ zur Farbenlehre sehr plastisch, wie er beim Blick durch ein geliehenes Prisma plötzlich und unerwartet nur an den Rändern einen dünnen Farbsaum sieht und nicht, wie er erwartet, die ganze Wand farbig erschien. Er sagt, er habe dadurch „wie durch einen Instinkt sogleich“ erkannt, „daß die Newtonsche Lehre falsch sei.“ Ganz glauben kann man Goethe diese dramatische Geschichte nicht, denn er deutet an der gleichen Stelle durch die Bemerkung über seine Notizen zur Himmelsbläue an, daß er damals schon zu einer ganz anderen Farbentheorie als Newton gekommen war, bei der die Polarität zwischen Licht und Finsternis, von dem das Blaue „nur dem Grade nach“ verschieden sei, eine entscheidende Rolle spielt. Der „enttäuschende“ Blick durchs Prisma auf die weiße Wand soll dem Leser seine Farbenlehre verdeutlichen, bei der das weiße Licht eben nur an Grenzen oder durch das Trübe die verschiedenen Farben hervorbringt.

Von seinem polaren Konzept ausgehend ist Goethe das „gespaltene Spektrum“, welches durch die Newtonsche Voraussetzung des engen Spaltes gerade vermieden wird, das wesentliche Phänomen. An der einen Seite des Spaltes, der „Lichtseite“, erscheint Gelb und dann dessen „Steigerung“ zum Roten, auf der anderen Seite, der „Finsternisseite“, erscheint Blau samt seiner „Steigerung“ Violett, und Grün entsteht schließlich nur als Mischfarbe der beiden, wenn die beiden Kanten des Spaltes nahe genug beieinander sind und sich die beiden Seiten des gespaltenen Spektrums überlagern. Newton sieht das von seiner Hypothese der Farbzerlegung des weißen Lichtes umgekehrt so, daß beim Auseinanderrücken der Kanten des Spaltes in der Mitte durch Überlagerung wieder Weiß entsteht. Deswegen ist auch ein weißes Abbild einer durch ein Prisma betrachteten weißen Wand für Newton völlig normal.

Für Goethe hingegen entstehen die Farberscheinungen, die im Zusammenhang mit der Lichtbrechung wahrgenommen werden, durch die Wechselwirkung zwischen Licht und Finsternis und dem Medium dadurch, daß ein Bild „verrückt“ wird. Dieses Verrücken oder Erzeugen eines „Nebenbildes“ wirkt wie die Trübe, und es entstehen Farberscheinungen.

„Bewegen wir eine dunkle Grenze gegen das Helle, so geht der gelbe breitere Saum voran, und der schmälere gelbrote Rand folgt mit der Grenze. Rücken wir eine helle Grenze gegen eine Dunkle, so geht der breitere violette Saum voraus und der schmälere blaue Rand folgt.“

Dabei unterläuft Goethe ein methodischer Fehler. Der Fehler ist jedoch von einer Art, daß ihn die Newtonsche Schule nicht erkennt. Was er als „Nebenbild“ bezeichnet, gibt es „nur“ als „Idee“, aber gerade nicht als reales physiologisches Phänomen, aus dem auf die von Goethe dargelegte Weise eine Anschauung hervorgehen kann. Das müßte jedoch nach Goethes Vorstellung unbedingt der Fall sein. Goethe kommt nämlich zu den Nebenbildern nicht durch Anschauung, sondern durch einen (fehlerhaften) Analogieschluß. Er denkt folgendermaßen: Wenn man eine weiße Figur anschaut und dann die Augen schließt, erscheint diese Farbe im Auge dunkel. Ein ähnlicher Komplementär-Effekt tritt auf, wenn man eine graue Figur abwechselnd vor weißem und schwarzem Hintergrund betrachtet. Während man die graue Figur ansieht, erscheint dem Auge der Rand im ersten Fall dunkel und zusammengezogen, im zweiten hell und ausgeweitet. Man nimmt beim Schwarz-Weiß-Sehen also zwei Komplementär-Effekte wahr, einmal die zeitliche Vertauschung von hell und dunkel und zweitens die momentane Ausweitung bzw. Einengung des Bildes abhängig von der dunklen bzw. hellen Nachbarschaft.

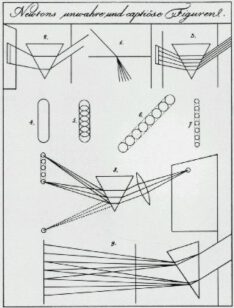

Goethe die „unwahren und

captiosen Figuren Newtons“.

Bezüglich des Farbsehens schließt Goethe nun analog und kommt so zu den farbigen „Nebenbildern“. Physiologisch gibt es beim Farbsehen jedoch nur den ersten Effekt, nämlich die Komplementärfarbe, die man sieht, wenn man eine Farbe angesehen hat und dann die Augen schließt. Aber beim Ansehen von farbigen Bildern in verschiedenfarbiger Umgebung entstehen keine ausgeweiteten oder eingezogenen Farbränder. Goethe drückt sich auch recht vage aus:

„Bei genauer Beobachtung dieses Phänomens läßt sich bemerken, daß die Bilder nicht scharf vom Grunde abgeschnitten, sondern mit einer Art von grauem, einigermaßen gefärbten Rand, mit einem Nebenbild erscheinen.“

Eine „Art von grauem Rand“ kann durch das Schwarz-Weiß-Sehen erklärt werden, aber ein wirkliches farbiges „Nebenbild“ entsteht in dem „einigermaßen gefärbten“ Rand nicht. Wenn man die Nebenbilder lediglich als theoretisch-logische Hilfskonstruktion ansieht, dann „funktioniert“ Goethes Erklärung, aber er wendet sich ja gerade gegen diese „unanschauliche“ Art der Erklärung, welche nicht aus der realen Anschauung entspringt, und er müßte sein eigenes Argument deshalb eigentlich verwerfen.

3.2 Die Ablehnung von Newtons Experimentum crucis

Nachdem wir jetzt die Grundzüge von Goethes Farbenlehre kennengelernt und kritisch betrachtet haben, müssen wir auch darstellen, inwieweit Goethe in seiner Kritik von Newtons Vorgehensweise durchaus Recht hatte. Goethe wendet sich gegen Newtons Vorgehensweise, welche ein „kompliziertes Experiment“ an die Spitze aller Untersuchungen stellte. Newton verschleiert dem Leser auf diese Weise seine Hypothesen über das Wesen des Lichtes, welche implizit vorausgesetzt und diesem untergeschoben werden. Eine derartige Vorgehensweise hält Goethe für unredlich.

Er ist übrigens nicht der erste, der eine derartige Kritik äußert. Der Jesuit Francesco M. Grimaldi, dessen Bekanntgabe optischer Versuche 1666 Newtons optische Arbeiten wesentlich angeregt haben, kritisierte bereits zu Newtons Lebzeiten, daß das „experimentum crucis“ alleine nicht ausreicht, um Newtons radikale Abkehr von der durch Leonardo da Vinci wesentlich geprägten Vorstellung vom Wesen des Lichts und der Farben zu rechtfertigen. Goethe greift diese Vorstellung Leonardos wieder auf. Außerdem waren die „Newtonschen“ Versuche zur Zerlegung des Lichtes auch gar nicht neu, sondern bereits zwei Jahrzehnte zuvor von dem Jesuiten Johann Markus Maric von Kronland ausgeführt worden.7

Newtons Methode der experimentell-deduktiven Darstellungsweise der 1704 erschienenen „Opticks“, welche Goethe angreift, muß man vor dem Hintergrund von Newtons Welt- und Menschenbild verstehen. Newtons Universum ist instabil und zerfällt. In der heutigen Terminologie hätte er gesagt, es sei „entropisch“. Störungen zwischen den Planeten führen mit der Zeit zwangsläufig zu Unordnung und Wirrnis. Ja, das ganze Universum würde schlagartig in sich kollabieren, stünde diesem schnellen Zerfall nicht die Trägheit der Masse entgegen. Gott muß deshalb nach Newtons Weltsicht von Zeit zu Zeit eingreifen und das Universum wieder in Ordnung bringen. Nicht nur das, sondern gerade diese Notwendigkeit des Eingreifens begründet nach Newtons Meinung die Notwendigkeit der Existenz Gottes.

Genauso ist der von Newton postulierte „absolute Raum“ als „Sensorium“ für diesen wunderbaren Eingriff Gottes notwendig. Wir verdanken es Leibniz, daß er durch die öffentliche Debatte, zu der er Newton herausforderte und die dieser durch seinen Schreiber Clark führen ließ, diesen Punkt klar dokumentiert hat. Die zentrale Frage dieser Debatte ist folgende. Leibniz wendet ein, daß Newtons Gott ein unvollkommener Gott und ein schlechter „Uhrmacher“ sei, wenn er immer wieder „reparierend“ eingreifen müsse, anstatt das Universum von Anfang an vollkommen und entwicklungsfähig zu schaffen. Newton begegnet diesem Einwand ausdrücklich damit, daß Gott, wenn er ein wahrer Herrscher sei, auch wahrhaft herrschen, d.h. eingreifen können müsse. Newtons Gott ist zum absolutistischen Monarchen degradiert. Leibniz hingegen betont, daß sich das Universum, wie auch jeder einzelne Mensch, immer weiter vervollkommnen kann. Gott hat die Welt als beste aller Welten geschaffen, d.h. es ist schöpferische Freiheit möglich, weil der Mensch als „Abbild Gottes“ vernunftbegabt ist und das Universum erkennen und die Schöpfung weiterführen kann. Gerade diese schöpferische Vernunft des Menschen beweist die Existenz Gottes und nicht sein „wunderbarer“ Eingriff in das entropische Weltengetriebe von Newtons Machart.

Entsprechend „entropisch“ ist Newtons Bild vom Menschen. Das Menschengeschlecht ist in einem Prozeß des Niedergangs. Die ursprüngliche Kultur wurde seiner Meinung nach einigen Weisen in einem goldenen Zeitalter von Gott offenbart. Dieses geheime Wissen wurde von einer jeweils kleinen Zahl von Gelehrten bewahrt und in Mythen verschlüsselt überliefert. Newton studierte intensiv die Schriften des Alchemisten Michael Maier und war dessen Meinung. Newton gestaltet seine eigene Schriften deshalb entsprechend obskur. Der zu seiner Zeit hegemonialen „principia philosophica“ von Descartes setzt er seine „principia mathematica“ entgegen, wobei die mathematische Behandlung den schöpferisch denkenden Menschen abschrecken soll. Die mathematische Darstellungsform ist bei Newton eine Fassade, welche den wahrhaftigen Denkprozeß verbirgt und durch formal offenbartes bzw. überliefertes Symbolwissen ersetzt.8

Newton verwendet nämlich gerade nicht die Infinitesimalrechnung, welche eine mathematische Behandlung der Mechanik damals hätte rechtfertigen können. Diese neue und leistungsfähige Methode hatte Leibniz damals im Zusammenhang mit der Entwicklung der von ihm über die Mechanik hinausgehenden physikalischen Wissenschaft, der „Dynamik“, geschaffen.9

Die experimentell-deterministische Methode, wie sie Newton in seiner „Opticks“, der er als Grunddogma das „experimentum crucis“ voranstellt, entspricht genau dieser „mathematischen“ Methode seiner „principia“. Newton versteckt alle Hypothesen hinter einer Folge von Versuchen, aus denen sich die Wahrheit angeblich ableiten läßt. Als Axiom steht am Anfang das „Experimentum crucis“, aus dem sich der Rest deduzieren läßt. Goethes Kritik an diesem Mißbrauch der „Empirie“ ist in der bereits im Dialog mit Schiller erwähnten Schrift „Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt“ dargestellt.

Der Hauptpunkt, an dem Goethe die Auseinandersetzung um die Farbenlehre aufhängt, ist folgender: Vor Newton galten das weiße Licht als einfaches Phänomen der Optik und die Farben als abgeleitete Erscheinungen. Newton dreht das genau um, für ihn ist das weiße Licht aus den einfachen Grundfarben zusammengesetzt. Heute sagen wir, das monochromatische Licht ist einfach, und verstehen unter monochromatisch die unendlich vielen singulären Frequenzen, bei denen Elektronenübergänge in der Materie elektromagnetisches Energie abstrahlen.

Eine derartige Betrachtungsweise ist erst seit Joseph Fraunhofers Arbeiten im Jahre 1815 möglich, der diese Spektralfarben im Kontinuum des Sonnenlichtes feststellte. Newtons Definition der „einfachen“ Farbe hat jedoch damit gar nichts zu tun. Aus dem „experimentum crucis“ schließt er unter anderem: Es gibt zwei Arten von Farben, einfache und zusammengesetzte. Die einfachen sind die sieben Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett, Orange und Indigo. Scheinbare Veränderungen dieser Farben lassen sich nach Newton durch Mischung verschiedener Strahlen hervorrufen. Und sogar die Primärfarben selbst kann man durch Zusammensetzung verschiedener Strahlen hervorrufen, wobei die Mischung zweier Spektralfarben die zwischen diesen liegende ergibt.

Es ist in der Tat wenig logisch, daß Newtons einfache Grundfarben auch durch Mischung entstehen können. Und Goethe weist ganz richtig darauf hin, daß sich Newtons einfache Primärfarben durch ein Prisma in verschiedene Farbtöne aufspalten lassen. Völlig unbegründet ist, warum es nach Newton ausgerechnet sieben einfache Farben geben soll, warum nicht drei oder zwölf oder siebzehn? Voltaire, der maßgeblich an der Verbreitung des Newton-Kultes in Europa beteiligt war, berichtet, daß Newton deswegen sieben Primärfarben gewählt habe, weil er dadurch von dem Jesuiten und Alchemisten Athanasius Kircher angeregt worden sei und das Spektrum entsprechend der sieben Töne der Tonleiter aufteilte. Hätte es damals schon die Zwölftonmusik moderner Machart gegeben, hätte sich Goethe wahrscheinlich mit zwölf Newtonschen Primärfarben herumgeärgert.10

Wenn man bedenkt, welcher abgeschmackte Kult seit Beginn des 18. Jahrhunderts mit der Person Newtons getrieben wurde, dann wird Goethes Ekel vor dieser „Schule“ nur allzu verständlich. Man muß sich nur das berühmte Bild in Erinnerung rufen, wo Newton wie die Heiligen im Mittelalter direkt unterhalb von Gott sitzt mit einem Spiegel in der Hand, in den Gott ihm einen Lichtstrahl sendet. Oder an den geschmacklosen Zweizeiler des damaligen Starpoeten Alexander Pope

„Nature and Nature’s law lay hid in night;

God said, let Newton be! And all was light,“

mit dem der sterbliche Mensch Isaac Newton über die gesamte Schöpfung des Universums erhoben werden soll.

Die Kritik Goethes an der dominanten Newtonschen Schule in der Naturwissenschaft ist gerechtfertigt, und sie ist es auch in der von ihm geführten Form: Er weigert sich prinzipiell, sich auf dieses methodische Niveau herabzubegeben.

Doch nun stellt sich folgende Frage: Angenommen Goethe hatte mit seiner radikalen Behauptung Recht, angenommen er war tatsächlich der einzige, der „das Rechte“ auf dem „schwierigen Gebiet der Farbenlehre“ wußte, ist seine Methode dann ein fruchtbarerer Ansatz für die Zukunft der Naturwissenschaft? Das wäre unendlich mehr als eine gerechtfertigte Kritik an einer offensichtlichen Fehlentwicklung und für heute äußerst relevant, ganz gleich was Goethes Zeitgenossen und ihre Nachfahren darüber dachten.

Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß man diese Frage in letzter Konsequenz verneinen muß, und werde im folgenden versuchen zu erläutern, welche Selbstbeschränkung in Goethes Forschungsmethode für diese negative Antwort verantwortlich ist.

(…)

In der Print-Ausgabe folgen noch Kapitel 4 und 5

Fußnote(n)

- Max Webers Aufsatz „Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie“. Darin charakterisiert er die Naturwissenschaft durch Reduktion auf „exakt meßbare Quantitäten“, wodurch diese auf „potentielle Urteile von genereller Gültigkeit“ komme. Die Geisteswissenschaften konzentrierten sich hingegen auf die „qualitativ-charakteristische Einmaligkeit“ der Dinge und führten zum „individuellen Dingbegriff von historischer Bedeutung“. In unserem Jahrhundert wurde dieser Graben zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft sogar zum Unterschied zweier verschiedener Kulturen ausgeweitet, wie es Charles Percy Snow in dem Aufsatz „Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz“ behauptet.[↩]

- Alexander von Humboldt schrieb belustigt an Karl Ludwig Michelet, als er mit Goethe und Schiller zusammen in Jena lebte, er gehöre „zu dem Pöbel“ der zunftgemäßen Physiker, die nicht von Goethes Farbenlehre überzeugt seien. Humboldt fährt fort: „Diesen meinen Unglauben habe ich dem großen Manne oftmals und sehr frei geäußert, ein Unglaube, der sich auf seine geologischen und meteorologischen Phantasien ausdehnte.“ In der Öffentlichkeit verhielt sich Humboldt jedoch anders, was ein Brief an Gottschalk Eduard Guhrauer verdeutlicht: „Da ich mir zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht habe, nie ein unfreundliches Wort über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen, da ich deshalb z. B. der Farbenlehre nie erwähnte, so darf ich wohl die Bitte hinzufügen, meinen Namen in diesen von den Naturphilosophen verheerten, aber noch nicht aufgegebenen Gebieten nicht zu nennen.“[↩]

- Gemeint ist Jakob Böhme.[↩]

- Leonardo da Vinci, den Goethe sehr gründlich studierte, sagt in seinen „Abhandlungen über Malerei“ folgendes: „Hier, genau hier im Auge, hier bildet sich, hier färbt sich der Charakter jedes Teils und alle Dinge des Universums sind in einem einzigen Punkt konzentriert. Wie wunderbar ist dieser Punkt!… In diesem kleinen Raum kann das gesamte Universum reproduziert und in seiner ganzen Großartigkeit neu angeordnet werden!“[↩]

- Für die spätere Diskussion ist interessant, in welcher Weise Goethe bezüglich der tätigen Teilnahme des Auges am Prozeß des Sehens Johannes Kepler zitiert. Er sagt, auch Kepler stelle sich die Frage, „ob in der Reaktion der Netzhaut der Grund für die Ausweitung der hellen Bildgestalt liege oder im Geist des Menschen.“ Goethe fährt unvermittelt fort: „Wie dem auch sei…“, weil für ihn selbst die Frage im Grunde schon entschieden ist: das Licht versetzt das Sinnesorgan in Tätigkeit und erzeugt die Ausweitung des Bildes. Für Kepler ist es hingegen eine noch zu klärende Frage, inwieweit das Organ und der Geist aktiv ist.[↩]

- Eigentlich müßte nach seiner Theorie dann auf Bergen der Himmel (wegen der geringeren Trübe) violett werden, was aber nicht der Fall ist.[↩]

- Johann Marcus Marci von Kronland (1595–1667). In seinem 1648 veröffentlichten Buch „Thaumantis liber de arcus coelesti degue collorum apparentum natura ortu et causis“ (Das Buch von Thaumas handelt vom Himmelsbogen und der Natur der Farben, die erscheinen und auch über ihren Ursprung und ihre Ursachen) definiert Marci die geometrischen und physikalischen Bedingungen, welche für die Entstehung des Regenbogens notwendig sind. Eine Generation vor Newton beschreibt er, wie die Regenbogenfarben durch einen Lichtstrahl erzeugt werden, welcher durch ein Prisma fällt. Er beschreibt auch die Diffraktion von Licht an einem dünnen Draht und der Klinge eines Messers, sowie die Farben der Seifenblasen und des Regenbogens. Alle diese Erscheinungen beschreibt er als Folge der Diffraktion und Reflexion des Lichtes. Newton erwähnt Marcus Marci nicht, obwohl er ihn als Schüler Kirchers gekannt haben müßte, vermutlich auch durch die Arbeiten von Descartes, denn Franz Martin Petzel schrieb 1773: „Alle diese (rechtschaffenden Gelehrten in Böhmen und Mähren) aber übertraf unser Marcus Marci, dessen philosophische Erfindungen und durchdringender Scharfsinn den Entdeckungen der neueren und älteren Philosophen gleich kommt. Mehrere behaupten sogar, Carthesius sei durch unsers Marcus Schriften und Beobachtungen veranlasset worden, sein System zu erbauen und habe zu dessen Ausführung nicht wenig daraus entlehnt, welches man bei sorgfältigen Vergleichungen der Werke der beiden gelehrten Männer leicht wahrnehmen kann.“[↩]

- Das im Faust vom Teufel gepriesene „Collegium Logicum“, wo der „Geist dressiert“ und „in spansche Stiefel eingeschnürt“ wird, „daß er bedächtiger fortan, hinschleiche die Gedankenbahn“.[↩]

- Newton hielt das später, nachdem sich die Leibnizsche neue Mathematik allgemein durchgesetzt hatte, jedoch nicht davon ab, eine politisch motivierte Kampagne gegen Leibniz zu führen, mit der er die Priorität bei der Erfindung der Infinitesimalrechnung behauptet.[↩]

- Zur „musikalisch-kosmologischen Spekulation“ Newtons siehe „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, Bärenreiterverlag 1954, Sp. 1812ff.[↩]